遺伝子検査で単純明快な結果を求めている患者は、しばしば戸惑うような結果を受け取ることがある。「疾患関連遺伝子の変異体があると判定されたが、その重要度は不明」と知らされる患者はどうしていいか分からない。そのような変異体は疾患のリスクを高めるものかも知れないし、そうではないかも知れないというのである。2015年6月付Genetics誌に掲載された研究論文は、乳がんとの関連が知られている遺伝子、BRCA1の2000種近い変異体の特性を分析しており、疾患リスクの高い変異体と高くない変異体を判別する新しい手法の有効性を主張している。

この論文は、「Massively Parallel Functional Analysis of BRCA1 RING Domain Variants (BRCA1 RINGドメイン変異体の超並列機能解析)」と表題されている。遺伝子検査も総合的な多重遺伝子解析や全ゲノム・シーケンシング法が広く用いられるようになってきており、患者が、重要度不明の遺伝子変異体を持っていると知ることが増えている。たとえば、2014年の研究では、25種遺伝性がん遺伝子検査を受けた乳がん患者の42%で、スキャンした遺伝子の一つに重要度不明の変異体が見つかっている。

筆頭著者で、University of Washington所属のLea Starita, Ph.D.は、「このような検査結果を受け取っても患者は心配する以外に何もできない。私達の研究では、遺伝子変異体の能率的機能検査の技術をさらに発展させることで、このような不安を軽減することを願っている」と述べている。

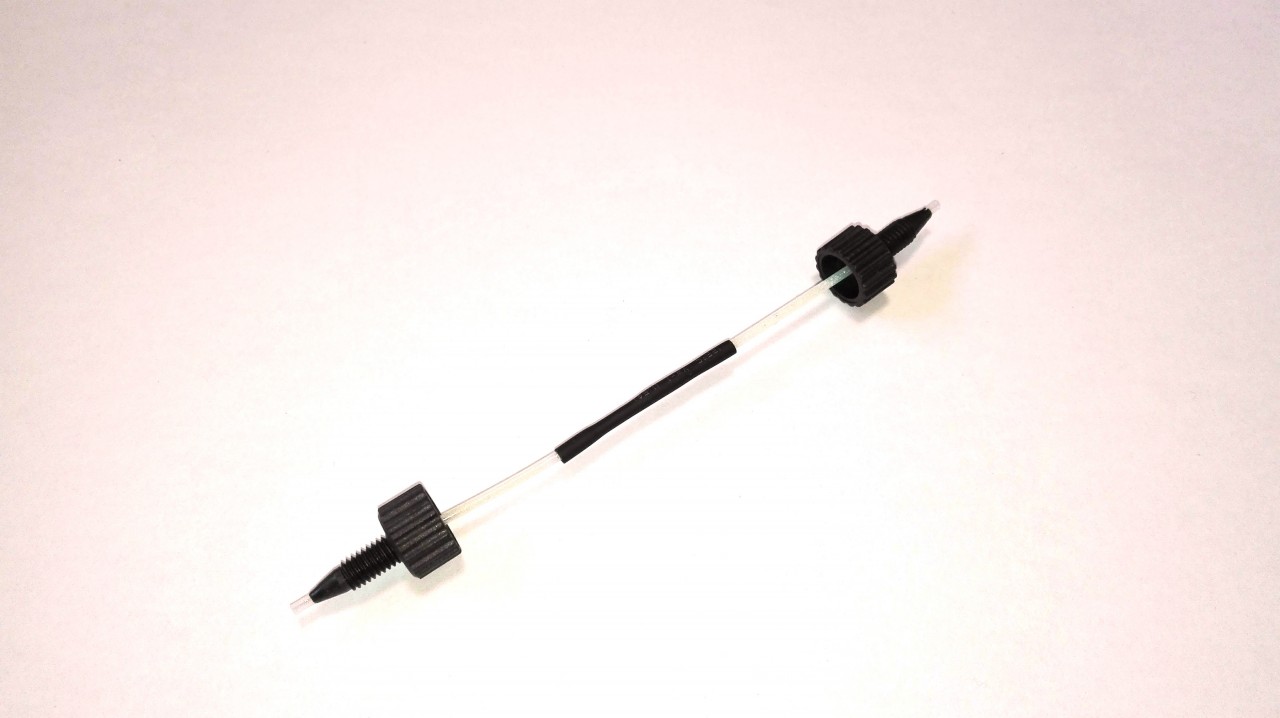

同研究チームは、他の疾患関連遺伝子に比べると、BRCA1の変異体の機能やシーケンスはかなり明らかになっていることから、研究のテスト・ケースとしてBRCA1遺伝子を用いた。通常、BRCA1は、DNA突然変異修復の仕方を調節するタンパク質 (画像) をコード化している。病原BRCA1変異体を持った人は、エンコードされたタンパク質に欠陥があり、正しいDNA修復ができず、がんを引き起こす突然変異が蓄積していくことで乳がん、卵巣がんのリスクが高まる。しかし、BRCA1変異体がすべて病原性を持つわけではない。ただし、ある遺伝子変異体が疾患リスクを高めるかどうかは、その変異体と判定された人の数が十分増え、統計解析で疾病率を割り出せるほどでないと分からない。極端にまれな変異体やたった一人の変異体となるとその研究さえ不可能ということになりかねない。

新しい変異体やまれな変異体を理解するため、研究チームは疾患リスクを直接調べることはせず、遺伝子のタンパク質生成の機能を測定した。エンコードされたタンパク質は、比較的簡単なラボ・アッセイを使った試験で正常な生化学的機能を保っているかどうかが測定された。このような試験を何千個も一度に処理することで遺伝子の可能な変異体をすべて迅速効率的に評価することができる。

このようにタンパク質機能アッセイを超並列フォーマットで処理する手法は「deep mutational scanning」と呼ばれている。このようなラボ試験は、ある変異体が機能するかどうかの測定には完全とはいえない。たとえば、タンパク質は、試験管、ラボ生物、培養皿中の細胞などでの挙動と、実際の人体内での挙動が異なることが時々ある。それでも、このような実験で作られる大量のデータは研究には有用である。たとえば、機能情報のデータベースは、変異体をさらに詳しく研究する際に優先順位を決めるのにも役立ち、新しく見つかった変異体の暫定的な分類にも役立つ。

この研究では、チームはRINGドメインと呼ばれるBRCA1タンパク質の基幹部分を2つの異なる試験にかけて得られたデータを一つにまとめた。病原として突き止められているBRCA1変異体のうち、約58%がタンパク質のこの部分に悪影響を与えている。2つの試験のうち、1つは、RINGドメインが他のタンパク質に、「ユビキチン・タグ」と呼ばれる小タンパク質を付着させることができるかどうかを測定した。第2の試験では、RINGドメインとBARD1と呼ばれるタンパク質がともにイースト細胞で生成される時にRINGドメインがBARD1に結合することができるかどうかを測定した。もし、BRCA1がBARD1に結合できなければ、BRCA1はがん形成を防ぐことができないということになる。この2つの超並列アッセイのデータは、過去の研究データとおおむね一致していた。

2つの超並列試験の結果を合わせたデータは、いわゆるBRCA1機能アッセイ「基準検査」の結果を予測するためにも用いられた。このより総合的な試験は、細胞のDNA修復を調節するBRCA1タンパク質全体の能力を評価するもので、患者の疾患リスクとの相関性を正しく測定することができる。研究チームは、deep mutational scanのデータを使って、基準検査での変異体の試験結果を予測できることを突き止めた。この方法で得た予測値は、ゲノム研究で突然変異の大きさを予測するのに一般に用いられている計算モデル法に比べてかなり信頼性が高い。ただし、Dr. Staritaは、「研究結果はかなり有望だが、データをすぐに臨床に用いることはできない」と慎重で、「医師は、データだけを取り出して変異体について判断を下すことはできない。私達のモデルは実験データに基づいており、純計算論的手法に比べて、突然変異の影響をより正確に予測することができるが、まだ完全とはいえない」と述べている。

現在、研究チームは、これまでの手法と類似した大規模な手法で他の遺伝子を対象に作業を進めている。たとえば、多くの自閉症に関連した遺伝子変異は、DNAをクロマチンと呼ばれる微小構造にコンパクトにまとめる機能(後述ではchromatin remodelingと表記される)を変化させる遺伝子の位置で起きるている。同チームは、クロマチン再モデル化のために超並列アッセイを開発した。このアッセイは様々な自閉症関連変異体の機能を評価するために用いることができる。それだけでなく、培養器中の細胞のゲノムに直接何千という種類の遺伝子変異体をつくり出すことのできる新しいゲノム編集技術を用いている。

このような技術を利用すれば、タンパク質の機能について、まだ特性がよく解明されていないタンパク質についてさえ、タンパク質同士の相互作用、酵素触媒、タンパク質安定性など、各種生化学的試験も膨大な規模で可能になる。Dr. Staritaは、「遺伝子検査がより安価かつ総合的になるにつれ、猛烈な量の遺伝子データを個々人の健康リスクに関する現実的な情報に翻訳する方法が必要になってくる。deep mutational scansはそのようなニーズに対応する方法の一つになるものだ」と述べている。

原著へのリンクは英語版をご覧ください

Massively Parallel Gene Function Assays Being Developed to Reduce Increasing Uncertainty Associated with More Comprehensive Genetic Testing for Disease-Linked Genes; Initial Work Done on 2000 Variants of BRCA1 Gene—Some Pathogenic, Some Not