前立腺癌がどのように二次腫瘍を引き起こすかについて新しい洞察が発表された

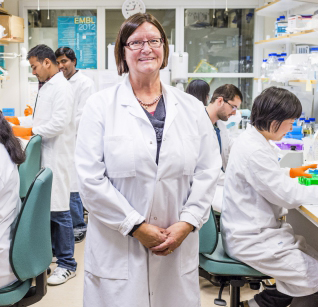

前立腺癌細胞が動き広がり始めるためにどのようなメカニズムが使用されるのかについて、分子レベルでの理解の高まりは、長期的には、進行性の前立腺癌の治療のための新しい機会を提供するかもしれない。これについて、スウェーデンのウメオ大学病理学教授のMaréne Landström医学博士(写真)が発表したばかりの新しい研究成果が示唆している。この研究はウプサラ大学の研究者および日本の昭和薬科大学の伊東 進 博士と共同で行われたものだ。この研究は、2020年9月3日にiScienceでオンラインで公開された。 このオープンアクセスの論文は「Smad7がTGF-βによって誘導されるc-Junの転写を促進し、HDAC6が前立腺癌細胞の浸潤を促進する(Smad7 Enhances TGF-β-Induced Transcription of c-Jun and HDAC6 Promoting Invasion of Prostate Cancer Cells.)」と題されている。

「シグナル伝達分子内の特定のアミノ酸が癌細胞の動員に重要な役割を果たし、そのようにして転移のリスクを高めていることを示すことができる」とLandström博士は述べている。

この研究では、細胞の成長と特殊化の方法を調節する成長因子TGF-β(トランスフォーミング成長因子ベータ)を研究した。 以前の研究では、多くの形態の癌におけるTGF-βの過剰産生が示されている。1つは前立腺癌だ。 高レベルのTGF-βは、癌細胞を刺激して人体に拡散し、生命を脅かす二次腫瘍、いわゆる転移を引き起こす成長因子の結果として、予後不良および低生存率と強く関連していることが証明されている。TGF-βは、TGF-βシグナル伝達鎖の活性成分であるタンパク質Smad7の発現を調節する。 健康な細胞では、Smad7は負のフィードバックを介して継

前立腺癌細胞が動き広がり始めるためにどのようなメカニズムが使用されるのかについて、分子レベルでの理解の高まりは、長期的には、進行性の前立腺癌の治療のための新しい機会を提供するかもしれない。これについて、スウェーデンのウメオ大学病理学教授のMaréne Landström医学博士(写真)が発表したばかりの新しい研究成果が示唆している。この研究はウプサラ大学の研究者および日本の昭和薬科大学の伊東 進 博士と共同で行われたものだ。この研究は、2020年9月3日にiScienceでオンラインで公開された。 このオープンアクセスの論文は「Smad7がTGF-βによって誘導されるc-Junの転写を促進し、HDAC6が前立腺癌細胞の浸潤を促進する(Smad7 Enhances TGF-β-Induced Transcription of c-Jun and HDAC6 Promoting Invasion of Prostate Cancer Cells.)」と題されている。

「シグナル伝達分子内の特定のアミノ酸が癌細胞の動員に重要な役割を果たし、そのようにして転移のリスクを高めていることを示すことができる」とLandström博士は述べている。

この研究では、細胞の成長と特殊化の方法を調節する成長因子TGF-β(トランスフォーミング成長因子ベータ)を研究した。 以前の研究では、多くの形態の癌におけるTGF-βの過剰産生が示されている。1つは前立腺癌だ。 高レベルのTGF-βは、癌細胞を刺激して人体に拡散し、生命を脅かす二次腫瘍、いわゆる転移を引き起こす成長因子の結果として、予後不良および低生存率と強く関連していることが証明されている。TGF-βは、TGF-βシグナル伝達鎖の活性成分であるタンパク質Smad7の発現を調節する。 健康な細胞では、Smad7は負のフィードバックを介して継

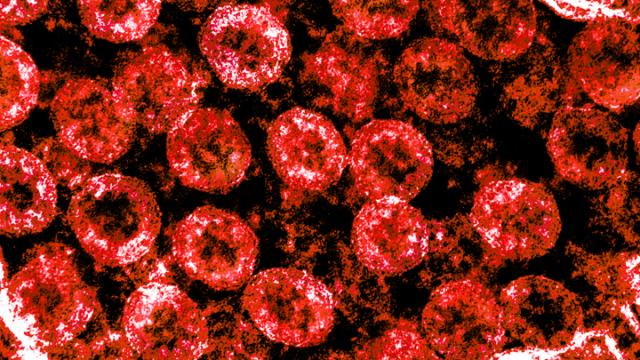

Johnson&Johnsonは6万人の被験者を対象としたCOVID-19ワクチン候補のフェーズ3有効性試験を開始

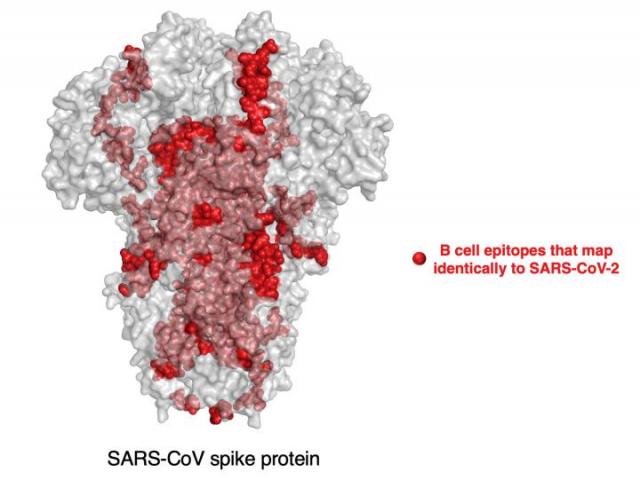

COVID-19 のほとんどの人は比較的軽度の症状だが、一部の人は重度の肺炎と呼吸不全を発症し、死に至る可能性がある。Beth Israel Deaconess Medical Center(BIDMC)の免疫学者Dan H. Barouch医学博士らは、最近発表されたこれまでの研究で、COVID-19ワクチン候補が中和抗体を産生し、COVID-19を引き起こすウイルスSARS-CoV-2から非ヒト霊長類(NHP)を強力に保護することを示した。2020年9月3日にNature Medicineでオンラインで公開された新しい研究で、Barouch博士らは、最適なワクチンがシリアンハムスターに強力な免疫反応を誘発し、体重減少、肺炎、死亡などの重篤な臨床疾患を予防することを実証した。 このオープンアクセス論文は「Ad26ワクチンがハムスターのSARS-CoV-2重症臨床疾患から保護する(Ad26 Vaccine Protects Against SARS-CoV-2 Severe Clinical Disease in Hamsters.)」と題されている。

「最近、Ad26ベースのSARS-CoV-2ワクチンがアカゲザルに強力な防御を提供したことを報告した。このワクチンは現在、ヒトで評価されている」と、BIDMCのウイルス学およびワクチン研究センターの所長であるBarouch博士は述べている。 「しかし、ヒト以外の霊長類は通常、重篤な臨床疾患を発症しないため、このワクチンが、臨床疾患の影響を受けやすいハムスターのSARS-CoV-2による重度の肺炎と死亡を予防できるかどうかを研究することが重要だった。」

BIDMCとJohnson&Johnson(J&J)の共同開発により開発されたワクチンは、アデノウイルス血清型26(Ad26)と呼ばれる一般的な風邪ウイルスを使用して、S

COVID-19 のほとんどの人は比較的軽度の症状だが、一部の人は重度の肺炎と呼吸不全を発症し、死に至る可能性がある。Beth Israel Deaconess Medical Center(BIDMC)の免疫学者Dan H. Barouch医学博士らは、最近発表されたこれまでの研究で、COVID-19ワクチン候補が中和抗体を産生し、COVID-19を引き起こすウイルスSARS-CoV-2から非ヒト霊長類(NHP)を強力に保護することを示した。2020年9月3日にNature Medicineでオンラインで公開された新しい研究で、Barouch博士らは、最適なワクチンがシリアンハムスターに強力な免疫反応を誘発し、体重減少、肺炎、死亡などの重篤な臨床疾患を予防することを実証した。 このオープンアクセス論文は「Ad26ワクチンがハムスターのSARS-CoV-2重症臨床疾患から保護する(Ad26 Vaccine Protects Against SARS-CoV-2 Severe Clinical Disease in Hamsters.)」と題されている。

「最近、Ad26ベースのSARS-CoV-2ワクチンがアカゲザルに強力な防御を提供したことを報告した。このワクチンは現在、ヒトで評価されている」と、BIDMCのウイルス学およびワクチン研究センターの所長であるBarouch博士は述べている。 「しかし、ヒト以外の霊長類は通常、重篤な臨床疾患を発症しないため、このワクチンが、臨床疾患の影響を受けやすいハムスターのSARS-CoV-2による重度の肺炎と死亡を予防できるかどうかを研究することが重要だった。」

BIDMCとJohnson&Johnson(J&J)の共同開発により開発されたワクチンは、アデノウイルス血清型26(Ad26)と呼ばれる一般的な風邪ウイルスを使用して、S

新しく発見された樹状細胞は、呼吸器感染症に対する免疫応答に重要な役割を果たすことが判明

新しいタイプの抗原提示免疫細胞を特定したという免疫学の教科書が変わる可能性がある発見が、ベルギーのVIB-UGent Center for Inflammation ResearchのBart Lambrecht 博士、Martin Guilliams 博士 Hamida Hammad 博士、Charlotte Scott 博士を含む国際的な研究チームによって行われた。2020年5月8日にImmunityのオンラインで公開されたこの論文は、「炎症性2型cDCがcDC1とマクロファージの機能を獲得して呼吸器ウイルス感染に対する免疫を調整する(Inflammatory Type 2 cDCs Acquire Features of cDC1s and Macrophages to Orchestrate Immunity to Respiratory Virus Infection.)」と題されている。

樹状細胞の拡張ファミリーの一部であるこれらの細胞は、呼吸器ウイルス感染時に他の免疫細胞に抗原を提示する上で重要な役割を果たし、回復期の血漿がウイルス感染患者の免疫応答を高めるのにどのように役立つかを説明できるという。人体が感染に直面すると、炎症と発熱で反応する。これは、免疫システムが機能していることを示しており、軍の兵士のように多くの細胞の活性化につながる。樹状細胞はその軍隊の将軍だ。彼らは、「侵入者」に由来する抗原を免疫系の細胞に提示することにより、感染した細胞を殺すように兵士を正確に活性化し、指示することができる。体内で抗原提示機能を実行する樹状細胞 にはいくつかの種類がある。従来の初期の樹状細胞は、感染がない場合でも、危険な侵入者がないか継続的に身体をスキャンする。感染によって引き起こされた炎症があると、樹状細胞の別のサブセットが炎症性単球から出現する。単球由来樹状細胞

新しいタイプの抗原提示免疫細胞を特定したという免疫学の教科書が変わる可能性がある発見が、ベルギーのVIB-UGent Center for Inflammation ResearchのBart Lambrecht 博士、Martin Guilliams 博士 Hamida Hammad 博士、Charlotte Scott 博士を含む国際的な研究チームによって行われた。2020年5月8日にImmunityのオンラインで公開されたこの論文は、「炎症性2型cDCがcDC1とマクロファージの機能を獲得して呼吸器ウイルス感染に対する免疫を調整する(Inflammatory Type 2 cDCs Acquire Features of cDC1s and Macrophages to Orchestrate Immunity to Respiratory Virus Infection.)」と題されている。

樹状細胞の拡張ファミリーの一部であるこれらの細胞は、呼吸器ウイルス感染時に他の免疫細胞に抗原を提示する上で重要な役割を果たし、回復期の血漿がウイルス感染患者の免疫応答を高めるのにどのように役立つかを説明できるという。人体が感染に直面すると、炎症と発熱で反応する。これは、免疫システムが機能していることを示しており、軍の兵士のように多くの細胞の活性化につながる。樹状細胞はその軍隊の将軍だ。彼らは、「侵入者」に由来する抗原を免疫系の細胞に提示することにより、感染した細胞を殺すように兵士を正確に活性化し、指示することができる。体内で抗原提示機能を実行する樹状細胞 にはいくつかの種類がある。従来の初期の樹状細胞は、感染がない場合でも、危険な侵入者がないか継続的に身体をスキャンする。感染によって引き起こされた炎症があると、樹状細胞の別のサブセットが炎症性単球から出現する。単球由来樹状細胞

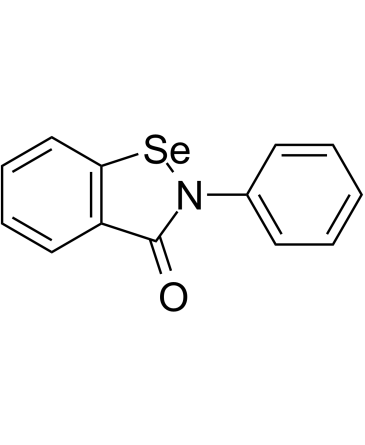

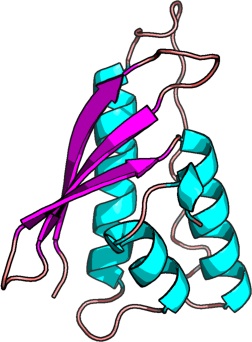

既存薬物のエブセレンがCOVID-19の新しい治療戦略の開発に役立つ可能性

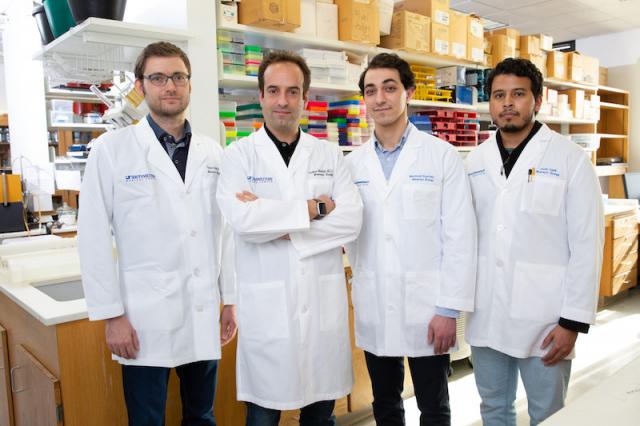

2019年後半に中国の武漢市で初めて出現したSARS-CoV-2ウイルスは、世界中で病気と死を引き起こしている。 既に承認された医薬品の転用を含め、 COVID-19 を治療するための複数のソリューションが検討されてきたが、この研究は非常に有望な治療オプションを指摘している。シカゴ大学のプリツカー分子工学大学院(PME)の研究チームは、最先端のコンピューターシミュレーションを使用して、この世界的なパンデミックの解決策を迅速に追跡できる既存の薬物を特定した。 彼らの発見は、2020年8月14日にScience Advancesのオンラインで公開された。このオープンアクセス論文は「SARS CoV 2 Main 4 Proteaseへのエブセレン結合活性の分子特性(Molecular Characterization of Ebselen Binding Activity to SARS CoV 2 Main 4 Protease)」と題されている。

2月初旬、パンデミックの急速な進展を懸念して、Juan de Pablo 博士とその生徒らは、分子モデリングの専門知識を利用して、病気の治療法を見つけた。 彼らだけではなかった。 世界中の他のグループは、SARS-CoV-2ウイルスに対する潜在的な使用について、既存の何千もの化合物を迅速にスクリーニングするためにスーパーコンピューターを使用し始めていた。「ハイスループットスクリーニングに用いられる化合物は多数あるので、それらの計算は必然的にいくつかの単純化を伴う必要があり、その結果は実験とより洗練された計算を使用して評価されなければならない。」de Pablo 博士はそう説明した。研究者らはまず、標的とするウイルスの弱点を見つけることに集中した。 彼らは主なプロテアーゼであるMproを選んだ。 Mproは、ウイルスのライフサイク

2019年後半に中国の武漢市で初めて出現したSARS-CoV-2ウイルスは、世界中で病気と死を引き起こしている。 既に承認された医薬品の転用を含め、 COVID-19 を治療するための複数のソリューションが検討されてきたが、この研究は非常に有望な治療オプションを指摘している。シカゴ大学のプリツカー分子工学大学院(PME)の研究チームは、最先端のコンピューターシミュレーションを使用して、この世界的なパンデミックの解決策を迅速に追跡できる既存の薬物を特定した。 彼らの発見は、2020年8月14日にScience Advancesのオンラインで公開された。このオープンアクセス論文は「SARS CoV 2 Main 4 Proteaseへのエブセレン結合活性の分子特性(Molecular Characterization of Ebselen Binding Activity to SARS CoV 2 Main 4 Protease)」と題されている。

2月初旬、パンデミックの急速な進展を懸念して、Juan de Pablo 博士とその生徒らは、分子モデリングの専門知識を利用して、病気の治療法を見つけた。 彼らだけではなかった。 世界中の他のグループは、SARS-CoV-2ウイルスに対する潜在的な使用について、既存の何千もの化合物を迅速にスクリーニングするためにスーパーコンピューターを使用し始めていた。「ハイスループットスクリーニングに用いられる化合物は多数あるので、それらの計算は必然的にいくつかの単純化を伴う必要があり、その結果は実験とより洗練された計算を使用して評価されなければならない。」de Pablo 博士はそう説明した。研究者らはまず、標的とするウイルスの弱点を見つけることに集中した。 彼らは主なプロテアーゼであるMproを選んだ。 Mproは、ウイルスのライフサイク

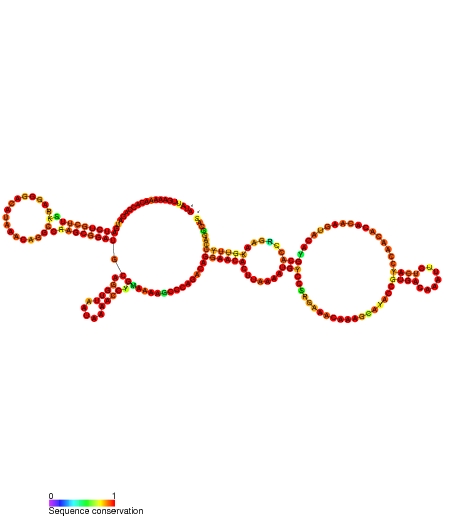

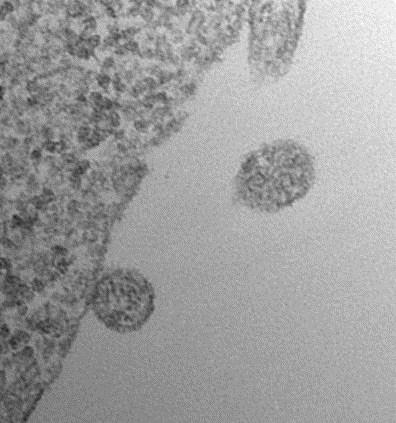

COVID-19の病原性は、宿主MicroRNAの枯渇によるものという仮説が発表された

なぜ COVID-19 ウイルスは致命的であるのに、他の多くのコロナウイルスは無害で風邪をひくだけなのか? ポーランドとアメリカのアラバマ大学バーミンガム校(UAB)の研究チームがその答えを提案した。COVID-19ウイルスはマイクロRNAの「スポンジ」として機能するという。ポーランドのグダニスク医科大学の Rafal Bartoszewski 博士らによるこの仮説は、American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiologyの展望として、2020年8月5日にオンラインで公開された。 この論文は、「SARS-CoV-2は特定の宿主miRNAの枯渇を通じて細胞応答を調節する可能性がある(SARS-CoV-2 May Regulate Cellular Responses Through Depletion of Specific Host miRNAs)」と題されている。

この作用は、ウイルスの複製を助け、宿主の免疫反応を妨げる方法で宿主のマイクロRNAレベルを調節する。 この検証可能な仮説は、現在の文献の分析およびCOVID-19ウイルスと他の6つのコロナウイルスのバイオインフォマティクス研究から導かれた。 ヒトマイクロRNA(miRNA)は、約22の塩基で構成される短いノンコーディングRNAだ。 それらは、細胞の特定のメッセンジャーRNAとの相補的なペアリングによって遺伝子発現を調節するように作用する。 そのペアリングはメッセンジャーRNAをサイレンシングさせ、タンパク質に翻訳されるのを防ぐ。したがって、miRNAは、細胞代謝や、ストレスやウイルス感染などの有害な課題に対する細胞の応答を微調整するコントローラーだ。 COVID-19ウイルスのようなウイルスRNAを複製することは、全細胞

なぜ COVID-19 ウイルスは致命的であるのに、他の多くのコロナウイルスは無害で風邪をひくだけなのか? ポーランドとアメリカのアラバマ大学バーミンガム校(UAB)の研究チームがその答えを提案した。COVID-19ウイルスはマイクロRNAの「スポンジ」として機能するという。ポーランドのグダニスク医科大学の Rafal Bartoszewski 博士らによるこの仮説は、American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiologyの展望として、2020年8月5日にオンラインで公開された。 この論文は、「SARS-CoV-2は特定の宿主miRNAの枯渇を通じて細胞応答を調節する可能性がある(SARS-CoV-2 May Regulate Cellular Responses Through Depletion of Specific Host miRNAs)」と題されている。

この作用は、ウイルスの複製を助け、宿主の免疫反応を妨げる方法で宿主のマイクロRNAレベルを調節する。 この検証可能な仮説は、現在の文献の分析およびCOVID-19ウイルスと他の6つのコロナウイルスのバイオインフォマティクス研究から導かれた。 ヒトマイクロRNA(miRNA)は、約22の塩基で構成される短いノンコーディングRNAだ。 それらは、細胞の特定のメッセンジャーRNAとの相補的なペアリングによって遺伝子発現を調節するように作用する。 そのペアリングはメッセンジャーRNAをサイレンシングさせ、タンパク質に翻訳されるのを防ぐ。したがって、miRNAは、細胞代謝や、ストレスやウイルス感染などの有害な課題に対する細胞の応答を微調整するコントローラーだ。 COVID-19ウイルスのようなウイルスRNAを複製することは、全細胞

臓器オンチップマイクロシステムの使用で卵巣癌転移の機序解明に成果が得られた

テキサスA&M大学の生物医学工学部および医学生理学部の助教授Abhishek Jain博士(写真)は、MDアンダーソン癌センターの婦人科腫瘍学および癌生物学の研究者らと協力して、卵巣癌腫瘍、血管、血小板の間の相互作用について研究を行っている。この研究者らは、腫瘍が血管の障壁を破り、これが血小板を含む血液細胞とのコミュニケーションを可能にすることを発見した。 これらの腫瘍が血小板と接触すると、転移する可能性がある。 この共同研究の成果は、2020年7月27日にBlood Advancesのオンラインに掲載された。 この論文は「OvCa-Chip Microsystemが卵巣癌の血管内皮介在性血小板溢出を再現する(OvCa-Chip Microsystem Recreates Vascular Endothelium–Mediated Platelet Extravasation in Ovarian Cancer.)」と題されている。

以前、研究者らは血小板が卵巣癌転移の開始因子の1つであることを理解していたが、何が血小板を腫瘍細胞に導入することにつながったのか分からなかった。動物モデルでこの関係を観察するので苦労する代わりに、Jain博士のチームは新しい解決策を創り出した。それは、USBドライブサイズのマイクロ流体医療デバイス「organ-on-a-chip」だ。このチームはOvCa-Chip(ovarian cancer chip)を設計して、腫瘍と血小板の間の生物学的プロセスを研究者がより簡単に確認できるようにした。血栓症と止血に関する国際学会へのインタビューで、Jain博士は次のように説明した。 「血管と共培養でき、血液細胞と相互作用できる。これらの相互作用について学習したら、次に、薬物がこれらの種類の相互作用にどのように影響するかを調査するために進むことがで

テキサスA&M大学の生物医学工学部および医学生理学部の助教授Abhishek Jain博士(写真)は、MDアンダーソン癌センターの婦人科腫瘍学および癌生物学の研究者らと協力して、卵巣癌腫瘍、血管、血小板の間の相互作用について研究を行っている。この研究者らは、腫瘍が血管の障壁を破り、これが血小板を含む血液細胞とのコミュニケーションを可能にすることを発見した。 これらの腫瘍が血小板と接触すると、転移する可能性がある。 この共同研究の成果は、2020年7月27日にBlood Advancesのオンラインに掲載された。 この論文は「OvCa-Chip Microsystemが卵巣癌の血管内皮介在性血小板溢出を再現する(OvCa-Chip Microsystem Recreates Vascular Endothelium–Mediated Platelet Extravasation in Ovarian Cancer.)」と題されている。

以前、研究者らは血小板が卵巣癌転移の開始因子の1つであることを理解していたが、何が血小板を腫瘍細胞に導入することにつながったのか分からなかった。動物モデルでこの関係を観察するので苦労する代わりに、Jain博士のチームは新しい解決策を創り出した。それは、USBドライブサイズのマイクロ流体医療デバイス「organ-on-a-chip」だ。このチームはOvCa-Chip(ovarian cancer chip)を設計して、腫瘍と血小板の間の生物学的プロセスを研究者がより簡単に確認できるようにした。血栓症と止血に関する国際学会へのインタビューで、Jain博士は次のように説明した。 「血管と共培養でき、血液細胞と相互作用できる。これらの相互作用について学習したら、次に、薬物がこれらの種類の相互作用にどのように影響するかを調査するために進むことがで

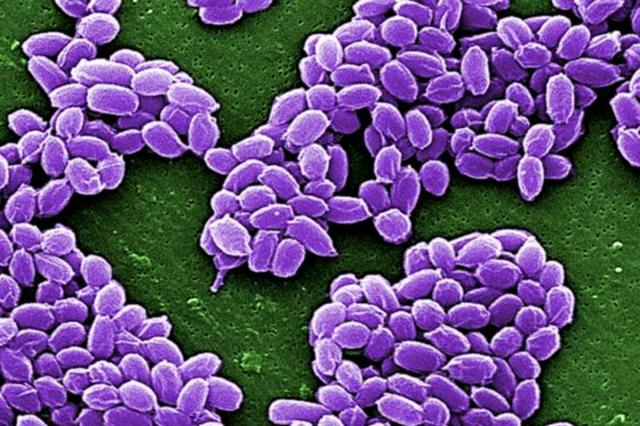

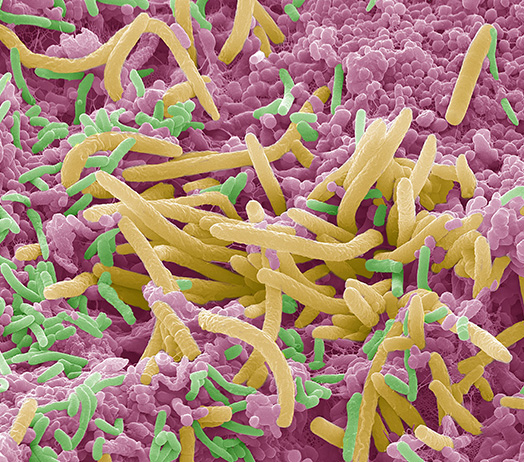

家畜および野生生物の炭疽症に対する経口ワクチン開発に進展

テキサスA&M大学獣医学部(CVMBS)での画期的な研究により、野生生物における何世紀にも渡る炭疽菌との戦いにおいて、新しい武器が間もなく登場するかもしれない。炭疽症は炭疽菌と呼ばれる細菌によって表面の土壌や草が汚染され、家畜や放牧野生生物が摂取または吸入することで引き起こされる病気である。 これは、テキサス州西部で特に一般的で、毎年この病気によって家畜と野生生物が死んでいる。 普段は注意を引く問題ではないが、2019年の急増により州全体に注目が集まった。

CVMBS獣医病理学部(VTPB)のWalt Cook 博士率いるクックワイルドライフラボのポスドク研究員であるJamie Benn Felix 博士によると、2019年に10,000頭以上の動物の死亡の原因となった可能性があるという。「各動物の経済的価値が1,000ドルであると仮定しても、わずか数か月で1,000万ドルの経済的損失が見られた」と彼女は語った。「そして、この事件のレポートよりもかなり高くなる可能性がある」良いニュースは、炭疽菌に対するワクチンがすでにあり、多くの家畜所有者が毎年管理していることだ。 残念ながら、それは家畜にとって時間のかかる注射でのみ投与でき、野生生物にとっては実行不可能だ。 そのことを念頭に置いて、Benn Felix 博士とクックワイルドライフラボチームは、VTPBの研究者であるAllison Rice-Ficht 博士とThomas Ficht 博士と協力して、野生生物への潜在的な投与を可能にする経口ワクチン投与するための製剤の開発に取り組んだ。Benn Felix 博士と同僚は最近、Natureでパイロット研究の結果を発表し、現在、次のテストに移っている。 このオープンアクセスのNatureの論文は2020年7月10日にオンラインで公開され、「マイクロカプセル化された炭疽菌菌株3

テキサスA&M大学獣医学部(CVMBS)での画期的な研究により、野生生物における何世紀にも渡る炭疽菌との戦いにおいて、新しい武器が間もなく登場するかもしれない。炭疽症は炭疽菌と呼ばれる細菌によって表面の土壌や草が汚染され、家畜や放牧野生生物が摂取または吸入することで引き起こされる病気である。 これは、テキサス州西部で特に一般的で、毎年この病気によって家畜と野生生物が死んでいる。 普段は注意を引く問題ではないが、2019年の急増により州全体に注目が集まった。

CVMBS獣医病理学部(VTPB)のWalt Cook 博士率いるクックワイルドライフラボのポスドク研究員であるJamie Benn Felix 博士によると、2019年に10,000頭以上の動物の死亡の原因となった可能性があるという。「各動物の経済的価値が1,000ドルであると仮定しても、わずか数か月で1,000万ドルの経済的損失が見られた」と彼女は語った。「そして、この事件のレポートよりもかなり高くなる可能性がある」良いニュースは、炭疽菌に対するワクチンがすでにあり、多くの家畜所有者が毎年管理していることだ。 残念ながら、それは家畜にとって時間のかかる注射でのみ投与でき、野生生物にとっては実行不可能だ。 そのことを念頭に置いて、Benn Felix 博士とクックワイルドライフラボチームは、VTPBの研究者であるAllison Rice-Ficht 博士とThomas Ficht 博士と協力して、野生生物への潜在的な投与を可能にする経口ワクチン投与するための製剤の開発に取り組んだ。Benn Felix 博士と同僚は最近、Natureでパイロット研究の結果を発表し、現在、次のテストに移っている。 このオープンアクセスのNatureの論文は2020年7月10日にオンラインで公開され、「マイクロカプセル化された炭疽菌菌株3

ヒトの読書能力は下側頭葉皮質のリサイクルがもたらしたとの仮説をMITの神経科学者が提唱

ヒトが読み書きのシステムを開発し始めたのは過去数千年以内のことだ。 我々の読書能力は他の動物種と一線を画すものだが、数千年はヒトの脳が特に読書に専念する新しい領域を進化させるにはあまりにも短い時間枠だ。 このスキルの発達を説明するために、一部の科学者は、元々他の目的のために進化した脳の部分が読書のために「リサイクル」されたと仮定した。2020年8月4日にNature Communicationsのオンラインで掲載されたMITの神経科学者らによるこの論文は、「下側頭皮質は未訓練のサルの正射図処理の皮質前駆体である可能性」と題されている。

ヒトが読み書きのシステムを開発し始めたのは過去数千年以内のことだ。 我々の読書能力は他の動物種と一線を画すものだが、数千年はヒトの脳が特に読書に専念する新しい領域を進化させるにはあまりにも短い時間枠だ。 このスキルの発達を説明するために、一部の科学者は、元々他の目的のために進化した脳の部分が読書のために「リサイクル」されたと仮定した。一例として、彼らは、オブジェクト認識の実行に特化した視覚システムの一部が、正字法と呼ばれる読書の主要なコンポーネント、つまり書かれた文字や単語を認識する機能に転用されたことを示唆している。 MITの神経科学者らによる新研究は、この仮説の証拠を提供している。この研究成果は、読む方法を知らない非ヒト霊長類であっても、下側頭葉皮質( inferotemporal cortex)と呼ばれる脳の一部が、意味のない単語と単語を区別したり、単語から特定の文字を取り出すなどのタスクを実行できることを示唆している 。「この研究は、視覚処理の神経メカニズムの急速な発達への理解と霊長類の重要な行動(ヒトの読書)との間の潜在的なつながりを紐解いた」と Rishi Rajalingham博士(MIT 脳・認知科学部門の責任者、マクガバン

ヒトが読み書きのシステムを開発し始めたのは過去数千年以内のことだ。 我々の読書能力は他の動物種と一線を画すものだが、数千年はヒトの脳が特に読書に専念する新しい領域を進化させるにはあまりにも短い時間枠だ。 このスキルの発達を説明するために、一部の科学者は、元々他の目的のために進化した脳の部分が読書のために「リサイクル」されたと仮定した。2020年8月4日にNature Communicationsのオンラインで掲載されたMITの神経科学者らによるこの論文は、「下側頭皮質は未訓練のサルの正射図処理の皮質前駆体である可能性」と題されている。

ヒトが読み書きのシステムを開発し始めたのは過去数千年以内のことだ。 我々の読書能力は他の動物種と一線を画すものだが、数千年はヒトの脳が特に読書に専念する新しい領域を進化させるにはあまりにも短い時間枠だ。 このスキルの発達を説明するために、一部の科学者は、元々他の目的のために進化した脳の部分が読書のために「リサイクル」されたと仮定した。一例として、彼らは、オブジェクト認識の実行に特化した視覚システムの一部が、正字法と呼ばれる読書の主要なコンポーネント、つまり書かれた文字や単語を認識する機能に転用されたことを示唆している。 MITの神経科学者らによる新研究は、この仮説の証拠を提供している。この研究成果は、読む方法を知らない非ヒト霊長類であっても、下側頭葉皮質( inferotemporal cortex)と呼ばれる脳の一部が、意味のない単語と単語を区別したり、単語から特定の文字を取り出すなどのタスクを実行できることを示唆している 。「この研究は、視覚処理の神経メカニズムの急速な発達への理解と霊長類の重要な行動(ヒトの読書)との間の潜在的なつながりを紐解いた」と Rishi Rajalingham博士(MIT 脳・認知科学部門の責任者、マクガバン

致命的なプリオン病のアンチセンスオリゴヌクレオチド療法に関する画期的な論文が発表された

ハーバード大学医学部とブロードインスティチュートのSonia Vallabh博士(写真)とEric Minikel 博士、イオニスファーマシューティカルズ のHoni Kordasiewicz博士、そしてマクラフリン研究所のDeborah Cabin 博士が率いる研究チームは、2020年8月10日に Nucleic Acids Research のオンラインで発表された「プリオンタンパク質の低下は疾患修飾因子である(Prion Protein Lowering is a Disease-modifying Therapy Across Prion Strains, Stages, and Endpoints.)」と題された論文で、メカニズムの実験と動物モデルシステムでの検証を含む、プリオン障害のさまざまな プリオン株 、病期、およびエンドポイントに対するアンチセンス療法の前臨床研究の結果を報告している。

この論文は、NARによって「画期的な論文」、つまり「新しい研究の機会と方向性を明確に動機づけ、導く研究分野について、卓越した新しい洞察と理解を提供する研究を説明する論文」として指定された。 「画期的な論文」は、NARが出版のためにアクセプトする上位の論文を表しており、編集者は、レビュアーと編集委員による推薦とその後の推奨に基づいて選択する。プリオン病は火急に致命的であり、現在治療不可能な神経変性疾患だ。 これらには、クロイツフェルトヤコブ病、致命的な家族性不眠症、クールー病、牛の牛海綿状脳炎(BSE)(狂牛病)、羊のスクレイピーが含まれる。 これらの疾患は、正常なプリオンタンパク質(PrP)の構造の破壊によって引き起こされる。 破壊されたプリオンタンパク質は、通常のプリオンタンパク質を特徴付けるアルファヘリックス構造ではなく、ベータシート構造を特徴としている。 破壊

ハーバード大学医学部とブロードインスティチュートのSonia Vallabh博士(写真)とEric Minikel 博士、イオニスファーマシューティカルズ のHoni Kordasiewicz博士、そしてマクラフリン研究所のDeborah Cabin 博士が率いる研究チームは、2020年8月10日に Nucleic Acids Research のオンラインで発表された「プリオンタンパク質の低下は疾患修飾因子である(Prion Protein Lowering is a Disease-modifying Therapy Across Prion Strains, Stages, and Endpoints.)」と題された論文で、メカニズムの実験と動物モデルシステムでの検証を含む、プリオン障害のさまざまな プリオン株 、病期、およびエンドポイントに対するアンチセンス療法の前臨床研究の結果を報告している。

この論文は、NARによって「画期的な論文」、つまり「新しい研究の機会と方向性を明確に動機づけ、導く研究分野について、卓越した新しい洞察と理解を提供する研究を説明する論文」として指定された。 「画期的な論文」は、NARが出版のためにアクセプトする上位の論文を表しており、編集者は、レビュアーと編集委員による推薦とその後の推奨に基づいて選択する。プリオン病は火急に致命的であり、現在治療不可能な神経変性疾患だ。 これらには、クロイツフェルトヤコブ病、致命的な家族性不眠症、クールー病、牛の牛海綿状脳炎(BSE)(狂牛病)、羊のスクレイピーが含まれる。 これらの疾患は、正常なプリオンタンパク質(PrP)の構造の破壊によって引き起こされる。 破壊されたプリオンタンパク質は、通常のプリオンタンパク質を特徴付けるアルファヘリックス構造ではなく、ベータシート構造を特徴としている。 破壊

深海アンコウの驚くべき繁殖戦略/性的寄生について1世紀に渡る難問が解決

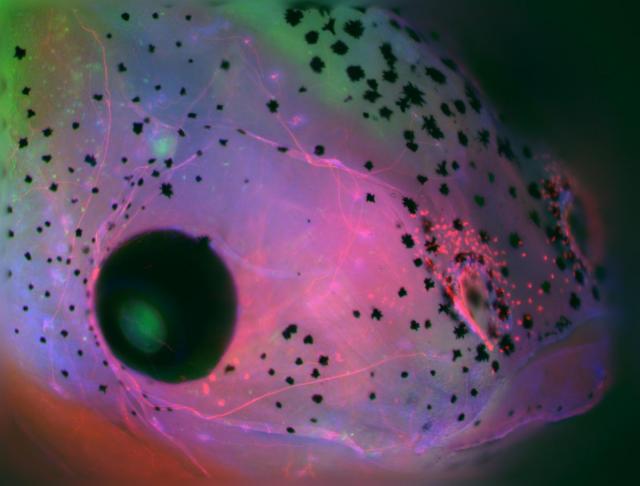

深海アンコウは、驚くべき繁殖戦略を採用している。 小さな子供のオスは、比較的巨大なメスに永久に付着し、組織を融合させ、その後、共通の血液循環を確立する。 このようにして、母親の子宮の発達中の胎児や移植患者のドナー臓器のように、オスは栄養供給に関してメスに完全に依存するようになる。アンコウの、この異常な現象は性的寄生と呼ばれ、雌雄がめったに出会わない深海の広大な空間に住むこれらの動物の繁殖成功に貢献している。 オスのメスへの永久的な愛着は、解剖学的な結合の一種を表しており、遺伝的に同一の双生児でまれにしか発生しないことを除いて、本来は未知だ。 免疫システムはここでは並外れた支障を表す。 病原体に感染した細胞を破壊する様に、外来組織を攻撃する。

臓器移植の長期生存を確実にするために、免疫抑制薬と一緒にドナーとレシピエントの組織特性を注意深くクロスマッチングする必要があるヒトの臓器移植を取り巻く問題がある。 しかし、アンコウの場合、組織拒絶が起きずに、同じ種の個体が互いに簡単に受け入れることができるのはなぜだろうか?性的寄生の現象は、最初のペアが1920年にアイスランドの漁業生物学者によって発見されて以来、100年間謎だった。現在、ドイツと米国の科学者らは、この1世紀に渡る難問を解決し、2020年7月30日にサイエンスで彼らの発見をオンラインで報告している。 この論文は「性的寄生の免疫遺伝学(The Immunogenetics of Sexual Parasitism.)」と題されている。数年前、ドイツのフライブルクにあるマックスプランク研究所(MPI)の免疫生物学およびエピジェネティクス部門で働くThomas Boehm 医学博士(医師であり免疫学者)と、アメリカのシアトルにあるワシントン大学のTheodore W. Pietsch 博士(魚類学者であり国際的に有名な

深海アンコウは、驚くべき繁殖戦略を採用している。 小さな子供のオスは、比較的巨大なメスに永久に付着し、組織を融合させ、その後、共通の血液循環を確立する。 このようにして、母親の子宮の発達中の胎児や移植患者のドナー臓器のように、オスは栄養供給に関してメスに完全に依存するようになる。アンコウの、この異常な現象は性的寄生と呼ばれ、雌雄がめったに出会わない深海の広大な空間に住むこれらの動物の繁殖成功に貢献している。 オスのメスへの永久的な愛着は、解剖学的な結合の一種を表しており、遺伝的に同一の双生児でまれにしか発生しないことを除いて、本来は未知だ。 免疫システムはここでは並外れた支障を表す。 病原体に感染した細胞を破壊する様に、外来組織を攻撃する。

臓器移植の長期生存を確実にするために、免疫抑制薬と一緒にドナーとレシピエントの組織特性を注意深くクロスマッチングする必要があるヒトの臓器移植を取り巻く問題がある。 しかし、アンコウの場合、組織拒絶が起きずに、同じ種の個体が互いに簡単に受け入れることができるのはなぜだろうか?性的寄生の現象は、最初のペアが1920年にアイスランドの漁業生物学者によって発見されて以来、100年間謎だった。現在、ドイツと米国の科学者らは、この1世紀に渡る難問を解決し、2020年7月30日にサイエンスで彼らの発見をオンラインで報告している。 この論文は「性的寄生の免疫遺伝学(The Immunogenetics of Sexual Parasitism.)」と題されている。数年前、ドイツのフライブルクにあるマックスプランク研究所(MPI)の免疫生物学およびエピジェネティクス部門で働くThomas Boehm 医学博士(医師であり免疫学者)と、アメリカのシアトルにあるワシントン大学のTheodore W. Pietsch 博士(魚類学者であり国際的に有名な

BBOX1酵素の阻害は、トリプルネガティブ乳癌の効果的な治療アプローチになる可能性がある。

UT サウスウェスタン(UTSW)の研究者らによる新たな研究で、酸素感知酵素の1種がトリプルネガティブ乳癌(TNBC)療法の有効なターゲットになる可能性があることが報告された。2020年7月20日にCancer Discoveryのオンラインで発表されたこの研究成果は、有効な治療オプションがほとんどなく、予後不良に直面することが多いこの患者のサブセットに希望をもたらすかもしれない。 この論文は、「トリプルネガティブ乳癌の治療標的としてのBBOX1の特定(Identification of BBOX1 as a Therapeutic Target in Triple-Negative Breast Cancer.)」と題されている。エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、および成長促進タンパク質HER2の過剰発現がないためにトリプルネガティブ乳癌と呼ばれ、これはすべての乳癌の15〜20%にすぎない。

ただし、UTSWの病理学部の准教授およびテキサス州立癌予防研究所(CPRIT)の学者であるQing Zhang博士は、これはすべての乳癌の中で最も致命的であり、5年生存率は 他のタイプの93%と比較して77%。 ホルモン受容体またはHER2陽性である他の癌とは異なり、TNBCは標的治療を行わないため、患者は手術、化学療法、および放射線のみに依存する必要があり、標的治療よりも効果が低く、健康な組織に害を及ぼす可能性があるという。Zhang博士の研究室は、低酸素環境で癌がどのよう拡大するかを研究している。 Zhang博士と彼の同僚は、TNBCの実行可能な薬物ターゲットを探して、細胞内の酸素センサーとして機能する70酵素を含む、2-オキソグルタル酸(2-OG)依存酵素に注目した。 TNBCでの役割を決定するために、この研究者らは特定の遺伝子の発現を遮断できる遺伝物質の断片で

UT サウスウェスタン(UTSW)の研究者らによる新たな研究で、酸素感知酵素の1種がトリプルネガティブ乳癌(TNBC)療法の有効なターゲットになる可能性があることが報告された。2020年7月20日にCancer Discoveryのオンラインで発表されたこの研究成果は、有効な治療オプションがほとんどなく、予後不良に直面することが多いこの患者のサブセットに希望をもたらすかもしれない。 この論文は、「トリプルネガティブ乳癌の治療標的としてのBBOX1の特定(Identification of BBOX1 as a Therapeutic Target in Triple-Negative Breast Cancer.)」と題されている。エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、および成長促進タンパク質HER2の過剰発現がないためにトリプルネガティブ乳癌と呼ばれ、これはすべての乳癌の15〜20%にすぎない。

ただし、UTSWの病理学部の准教授およびテキサス州立癌予防研究所(CPRIT)の学者であるQing Zhang博士は、これはすべての乳癌の中で最も致命的であり、5年生存率は 他のタイプの93%と比較して77%。 ホルモン受容体またはHER2陽性である他の癌とは異なり、TNBCは標的治療を行わないため、患者は手術、化学療法、および放射線のみに依存する必要があり、標的治療よりも効果が低く、健康な組織に害を及ぼす可能性があるという。Zhang博士の研究室は、低酸素環境で癌がどのよう拡大するかを研究している。 Zhang博士と彼の同僚は、TNBCの実行可能な薬物ターゲットを探して、細胞内の酸素センサーとして機能する70酵素を含む、2-オキソグルタル酸(2-OG)依存酵素に注目した。 TNBCでの役割を決定するために、この研究者らは特定の遺伝子の発現を遮断できる遺伝物質の断片で

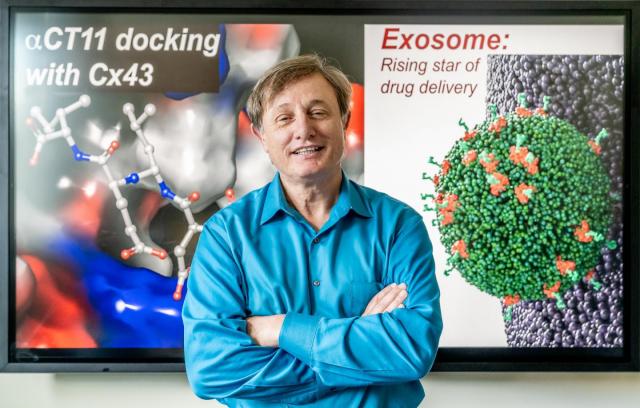

GTPase Rab11aエクソソームが癌の成長と治療抵抗性を促進すると新研究が示唆

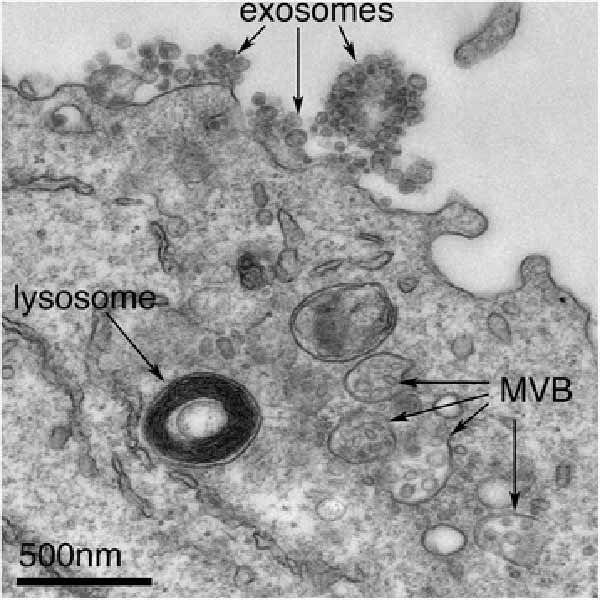

英国の助成を受けたオックスフォード大学の研究者による共同研究では、癌細胞が成長し治療によるストレスに癌細胞が適応する新しいメカニズムが明らかになった。 このメカニズムには、細胞がエクソソームとして知られている小さな小胞を放出することが含まれる。 これらの エクソソーム は、タンパク質、RNA、および他の分子の複雑な混合物を含み、周囲の細胞を再プログラムすることができる。エクソソームは、体内のすべての細胞によって放出され、免疫や生殖などの健康な個人の多くのプロセスで重要な役割を果たすと考えられている。 しかし、癌では、腫瘍の成長や転移などの病理学的変化を引き起こすことがある。 これまでの研究では、エクソソームは後期エンドソームとして知られている細胞のコンパートメントで作られることが示唆されており、損傷したタンパク質や細胞構造を取り除くことで細胞を健康に保つためにも使用されている。

ショウジョウバエとヒトの癌細胞の補完分析を組み合わせることにより、共同チームは、細胞のリサイクルシステムでもエクソソームが作られ、再利用可能なタンパク質を廃棄物処理システムからそらすことを示した。 それらはRab11a-エクソソームと呼ばれ、癌が成長し、現在の治療から生き延びるのを助けるかもしれない異なるカーゴを運ぶという。

腫瘍が大きくなると、腫瘍内の細胞はアミノ酸などの主要な栄養素が不足し、これらのストレスを受けた細胞は、癌細胞によって作られた分子を搭載したRab11aエクソソームを生成する。研究を率いたDeborah Goberdhan 准教授(写真)によると、「これらの『悪いエクソソーム』は、周囲の他の細胞に成長を促進し、より攻撃的な細胞タイプの選択とより悪い結果につながる可能性がある。 Rab11aエクソソームの産生は、一部の患者が特定の治療に反応しない理由と、他の患者が治療法に

英国の助成を受けたオックスフォード大学の研究者による共同研究では、癌細胞が成長し治療によるストレスに癌細胞が適応する新しいメカニズムが明らかになった。 このメカニズムには、細胞がエクソソームとして知られている小さな小胞を放出することが含まれる。 これらの エクソソーム は、タンパク質、RNA、および他の分子の複雑な混合物を含み、周囲の細胞を再プログラムすることができる。エクソソームは、体内のすべての細胞によって放出され、免疫や生殖などの健康な個人の多くのプロセスで重要な役割を果たすと考えられている。 しかし、癌では、腫瘍の成長や転移などの病理学的変化を引き起こすことがある。 これまでの研究では、エクソソームは後期エンドソームとして知られている細胞のコンパートメントで作られることが示唆されており、損傷したタンパク質や細胞構造を取り除くことで細胞を健康に保つためにも使用されている。

ショウジョウバエとヒトの癌細胞の補完分析を組み合わせることにより、共同チームは、細胞のリサイクルシステムでもエクソソームが作られ、再利用可能なタンパク質を廃棄物処理システムからそらすことを示した。 それらはRab11a-エクソソームと呼ばれ、癌が成長し、現在の治療から生き延びるのを助けるかもしれない異なるカーゴを運ぶという。

腫瘍が大きくなると、腫瘍内の細胞はアミノ酸などの主要な栄養素が不足し、これらのストレスを受けた細胞は、癌細胞によって作られた分子を搭載したRab11aエクソソームを生成する。研究を率いたDeborah Goberdhan 准教授(写真)によると、「これらの『悪いエクソソーム』は、周囲の他の細胞に成長を促進し、より攻撃的な細胞タイプの選択とより悪い結果につながる可能性がある。 Rab11aエクソソームの産生は、一部の患者が特定の治療に反応しない理由と、他の患者が治療法に

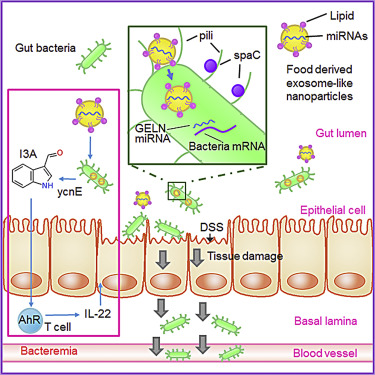

MicroRNA-218-5pを含む皮膚エクソソームが毛髪の再生を促進することが判明

ノースカロライナ州立大学の研究者は、毛髪の再生を促進する可能性のあるマイクロRNA(miRNA)を特定した。 このmiRNA(miR-218-5p)は、毛包の再生に関与するパスウェイの調節に重要な役割を果たしており、将来の薬剤開発の候補となる可能性がある。毛髪の成長は、毛包の成長サイクルを調節する真皮乳頭(dermal papillae)細胞の健康に依存する。 脱毛のための現在の治療は、侵襲的な手術から望ましい結果をもたらさない化学的治療に至るまで、費用がかかり、効果的でない場合がある。 最近の脱毛の研究によると、脱毛が起こっても毛包は消えず、収縮するだけである。 それらのサイトで真皮乳頭細胞を補充できれば、毛包は回復するかもしれない。ノースカロライナ州立大学獣医学部の再生医学で著名な教授でありノースカロライナ州/ UNCの生物医学工学部の教授であるKe Cheng博士が率いる研究チームは、真皮乳頭細胞を二次元培養と三次元細胞培養によるスフェロイドの両方で培養した。

この研究は、2020年7月24日にサイエンスアドバンスでオンライン公開された。このオープンアクセス論文は、「miR-218-5pを含む皮膚エクソソームは、β-カテニンシグナル伝達を調節することにより、毛髪の再生を促進する。(Dermal Exosomes Containing miR-218-5p Promote Hair Regeneration by Regulating β-catenin Signaling.)」と題されている。

スフェロイドは、細胞の自然な微小環境を効果的に再現する三次元の細胞構造だ。 Cheng博士は、毛髪の再生のマウスモデルで、二次元培養真皮乳頭細胞、三次元スフェロイド培養真皮乳頭細胞をケラチン足場に入れ、市販の脱毛治療用ミノキシジルで処理したマウスの毛がどれだけ早く再生

ノースカロライナ州立大学の研究者は、毛髪の再生を促進する可能性のあるマイクロRNA(miRNA)を特定した。 このmiRNA(miR-218-5p)は、毛包の再生に関与するパスウェイの調節に重要な役割を果たしており、将来の薬剤開発の候補となる可能性がある。毛髪の成長は、毛包の成長サイクルを調節する真皮乳頭(dermal papillae)細胞の健康に依存する。 脱毛のための現在の治療は、侵襲的な手術から望ましい結果をもたらさない化学的治療に至るまで、費用がかかり、効果的でない場合がある。 最近の脱毛の研究によると、脱毛が起こっても毛包は消えず、収縮するだけである。 それらのサイトで真皮乳頭細胞を補充できれば、毛包は回復するかもしれない。ノースカロライナ州立大学獣医学部の再生医学で著名な教授でありノースカロライナ州/ UNCの生物医学工学部の教授であるKe Cheng博士が率いる研究チームは、真皮乳頭細胞を二次元培養と三次元細胞培養によるスフェロイドの両方で培養した。

この研究は、2020年7月24日にサイエンスアドバンスでオンライン公開された。このオープンアクセス論文は、「miR-218-5pを含む皮膚エクソソームは、β-カテニンシグナル伝達を調節することにより、毛髪の再生を促進する。(Dermal Exosomes Containing miR-218-5p Promote Hair Regeneration by Regulating β-catenin Signaling.)」と題されている。

スフェロイドは、細胞の自然な微小環境を効果的に再現する三次元の細胞構造だ。 Cheng博士は、毛髪の再生のマウスモデルで、二次元培養真皮乳頭細胞、三次元スフェロイド培養真皮乳頭細胞をケラチン足場に入れ、市販の脱毛治療用ミノキシジルで処理したマウスの毛がどれだけ早く再生

バークホルデリアが10代と成人の嚢胞性線維症患者にのみ感染する理由の手掛かりが得られた

いくつかの異なる種類の細菌が嚢胞性線維症 (CF: Cystic Fibrosis)の人々に肺感染症を引き起こす可能性がある。 肺炎を引き起こす可能性のある緑膿菌は、通常、乳幼児に感染し、生涯持続するが、バークホルデリアセパシア(Burkholderia cepacia)複合種は10代と成人にのみ感染する。バークホルデリア感染症は希だが、定着した場合には致命的だ。 現在、UNC微生物学および免疫学部の教授であるPeggy Cotter 博士が率いるUNC医学部の科学者らは、この病原体の明らかな年齢差別の理由を発見した。

2020年8月4日にオンラインでCell Host&Microbeに掲載されたこの研究は、シュードモナスとバークホルデリアの両方がタイプVI分泌システム(T6SS)と呼ばれる有毒な兵器を使用して競合し、優位を確立していることを示している。 科学者がこの兵器を標的とする、または模倣して、細菌が患者の肺に回復不能な害を及ぼす前に細菌を倒すことができる可能性がある。 この論文は、「宿主の適応により、緑膿菌がバークホルデリアセパシアコンプレックスによるタイプVI分泌システムを介した捕食にかかりやすくなる(Host Adaptation Predisposes Pseudomonas aeruginosa to Type VI Secretion System-Mediated Predation by the Burkholderia cepacia Complex.)」と題されている。科学者らは、なぜバークホルデリアが乳幼児に感染しないのか長い間疑問に思ってきた。 筆頭著者で元Cotter ラボの大学院生であるAndrew Perault博士は、乳幼児から分離されたシュードモナス菌がモリのようなT6SSを使用して、バークホルデリアなどの競合する細菌に毒素を

いくつかの異なる種類の細菌が嚢胞性線維症 (CF: Cystic Fibrosis)の人々に肺感染症を引き起こす可能性がある。 肺炎を引き起こす可能性のある緑膿菌は、通常、乳幼児に感染し、生涯持続するが、バークホルデリアセパシア(Burkholderia cepacia)複合種は10代と成人にのみ感染する。バークホルデリア感染症は希だが、定着した場合には致命的だ。 現在、UNC微生物学および免疫学部の教授であるPeggy Cotter 博士が率いるUNC医学部の科学者らは、この病原体の明らかな年齢差別の理由を発見した。

2020年8月4日にオンラインでCell Host&Microbeに掲載されたこの研究は、シュードモナスとバークホルデリアの両方がタイプVI分泌システム(T6SS)と呼ばれる有毒な兵器を使用して競合し、優位を確立していることを示している。 科学者がこの兵器を標的とする、または模倣して、細菌が患者の肺に回復不能な害を及ぼす前に細菌を倒すことができる可能性がある。 この論文は、「宿主の適応により、緑膿菌がバークホルデリアセパシアコンプレックスによるタイプVI分泌システムを介した捕食にかかりやすくなる(Host Adaptation Predisposes Pseudomonas aeruginosa to Type VI Secretion System-Mediated Predation by the Burkholderia cepacia Complex.)」と題されている。科学者らは、なぜバークホルデリアが乳幼児に感染しないのか長い間疑問に思ってきた。 筆頭著者で元Cotter ラボの大学院生であるAndrew Perault博士は、乳幼児から分離されたシュードモナス菌がモリのようなT6SSを使用して、バークホルデリアなどの競合する細菌に毒素を

タスマニアデビルの研究からヒトの癌治療の新洞察が得られる可能性

伝染性のまれな腫瘍によりタスマニアデビルは絶滅の危機に瀕しているが、ワシントン州立大学とシアトルのフレッドハッチンソン癌研究センターの科学者らによる新しい研究は、この動物の生存とヒトの癌の新しい治療への希望を示している。2020年8月1日にGeneticsのオンラインで公開されたこの研究では、野生のタスマニアデビルの伝染性癌の成長を抑制する単一の遺伝子変異(RASL11Aの活性化)が見付かった。 この論文は、「RASL11Aの活性化に関連するタスマニアデビルでの腫瘍の自然退縮(Spontaneous Tumor Regression in Tasmanian Devils Associated with RASL11A Activation.)」と題されている。

「この遺伝子は、ヒトの前立腺癌および結腸癌に関係している」とワシントン州立大学の生物科学教授であるAndrew Storfer博士は述べた。 「この調査結果は、世界の数少ないタスマニアデビルを救うのに役立つが、これらの結果はいつの日かヒトの健康につながる可能性もある。」Storfer博士とMark Margres博士が率いる研究チームは、現在ハーバード大学の博士研究員であり、自然に退行した、つまり、癌が自ら消え始めたdevil facial tumor disease(DFTD)症例のゲノムを調査した。

彼らは、腫瘍の退行に寄与する変異が遺伝子機能を変化させず、代わりに腫瘍の細胞増殖を遅らせる遺伝子をオンにしたことを発見して驚いた。 少なくとも、ラボではそのように動作する。 現在のヒトの癌治療は、多くの場合、毒性または衰弱により腫瘍のすべての痕跡を取り除くことに重点を置いていると、治療を通じて研究に貢献した癌生物学者でありフレッドハッチの教授であるDavid Hockenbery医師は述べている。「細胞毒性薬を

伝染性のまれな腫瘍によりタスマニアデビルは絶滅の危機に瀕しているが、ワシントン州立大学とシアトルのフレッドハッチンソン癌研究センターの科学者らによる新しい研究は、この動物の生存とヒトの癌の新しい治療への希望を示している。2020年8月1日にGeneticsのオンラインで公開されたこの研究では、野生のタスマニアデビルの伝染性癌の成長を抑制する単一の遺伝子変異(RASL11Aの活性化)が見付かった。 この論文は、「RASL11Aの活性化に関連するタスマニアデビルでの腫瘍の自然退縮(Spontaneous Tumor Regression in Tasmanian Devils Associated with RASL11A Activation.)」と題されている。

「この遺伝子は、ヒトの前立腺癌および結腸癌に関係している」とワシントン州立大学の生物科学教授であるAndrew Storfer博士は述べた。 「この調査結果は、世界の数少ないタスマニアデビルを救うのに役立つが、これらの結果はいつの日かヒトの健康につながる可能性もある。」Storfer博士とMark Margres博士が率いる研究チームは、現在ハーバード大学の博士研究員であり、自然に退行した、つまり、癌が自ら消え始めたdevil facial tumor disease(DFTD)症例のゲノムを調査した。

彼らは、腫瘍の退行に寄与する変異が遺伝子機能を変化させず、代わりに腫瘍の細胞増殖を遅らせる遺伝子をオンにしたことを発見して驚いた。 少なくとも、ラボではそのように動作する。 現在のヒトの癌治療は、多くの場合、毒性または衰弱により腫瘍のすべての痕跡を取り除くことに重点を置いていると、治療を通じて研究に貢献した癌生物学者でありフレッドハッチの教授であるDavid Hockenbery医師は述べている。「細胞毒性薬を

100年以上生きるムカシトカゲの遺伝子研究で国際研究チームとマオリ族が連携

ニュージーランド固有の爬虫類であるムカシトカゲのゲノムを配列決定するために、国際研究チームがマオリ族と連携した。2020年8月5日にNatureでオンラインで公開された研究は、この古代種の進化を理解するための基礎を築き、それを保護するための保全活動に情報を与えることができる。 このオープンアクセスの論文は「ムカシトカゲのゲノムが羊膜類進化の古代の特徴を明らかにする(The Tuatara Genome Reveals Ancient Features of Amniote Evolution.)」と題されている。この研究には、オタゴ大学(ニュージーランド)とヨーロッパ分子生物学研究所のヨーロッパバイオインフォマティクス研究所(EMBL-EBI)の共同研究者が参加した。

その小さな鱗状の体、先のとがった尾、そして爪のある足で、ムカシトカゲはすべてのトカゲのように時を刻んできたように見えるが、しかしそうではない。 この古代の爬虫類は、生命の樹で独自の進化を遂げた枝の唯一の生存者、ムカシトカゲ目(Sphenodontia)だ。これまで生物学者は、鳥、ワニ、カメとより密接に関連しているか、トカゲやヘビと共通の祖先に由来しているかなど、ムカシトカゲの進化の歴史についてはコンセンサスに達していなかった。

EMBL-EBIのEnsembl Compare Genomicsの分析リーダーであるMatthieu Muffato博士は、「我々の調査では、ムカシトカゲが約2億5000万年前にトカゲやヘビの祖先から分岐していることが確認されている」と述べている。 「この独立した進化の長い期間が、ムカシトカゲのゲノムが他の脊椎動物のゲノムと非常に異なっている理由を説明している。」「ムカシトカゲのゲノムは、ヒトゲノムよりもかなり大きく、独自の構成を持っている。これは、種に固有で既知の機能を持

ニュージーランド固有の爬虫類であるムカシトカゲのゲノムを配列決定するために、国際研究チームがマオリ族と連携した。2020年8月5日にNatureでオンラインで公開された研究は、この古代種の進化を理解するための基礎を築き、それを保護するための保全活動に情報を与えることができる。 このオープンアクセスの論文は「ムカシトカゲのゲノムが羊膜類進化の古代の特徴を明らかにする(The Tuatara Genome Reveals Ancient Features of Amniote Evolution.)」と題されている。この研究には、オタゴ大学(ニュージーランド)とヨーロッパ分子生物学研究所のヨーロッパバイオインフォマティクス研究所(EMBL-EBI)の共同研究者が参加した。

その小さな鱗状の体、先のとがった尾、そして爪のある足で、ムカシトカゲはすべてのトカゲのように時を刻んできたように見えるが、しかしそうではない。 この古代の爬虫類は、生命の樹で独自の進化を遂げた枝の唯一の生存者、ムカシトカゲ目(Sphenodontia)だ。これまで生物学者は、鳥、ワニ、カメとより密接に関連しているか、トカゲやヘビと共通の祖先に由来しているかなど、ムカシトカゲの進化の歴史についてはコンセンサスに達していなかった。

EMBL-EBIのEnsembl Compare Genomicsの分析リーダーであるMatthieu Muffato博士は、「我々の調査では、ムカシトカゲが約2億5000万年前にトカゲやヘビの祖先から分岐していることが確認されている」と述べている。 「この独立した進化の長い期間が、ムカシトカゲのゲノムが他の脊椎動物のゲノムと非常に異なっている理由を説明している。」「ムカシトカゲのゲノムは、ヒトゲノムよりもかなり大きく、独自の構成を持っている。これは、種に固有で既知の機能を持

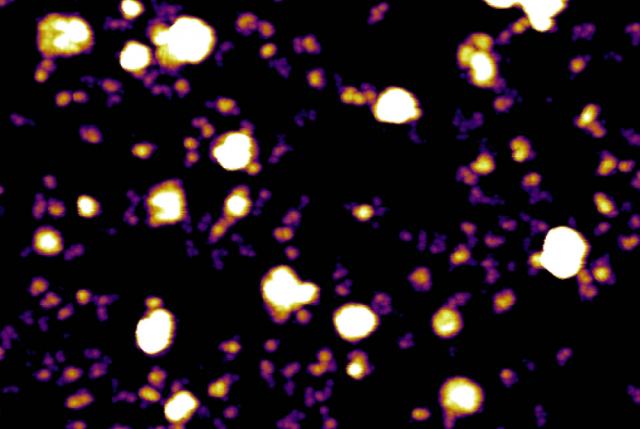

ISEV2020バーチャル年次総会の最後の特集アブストラクトに、細胞外小胞のカーゴリリースに焦点を当てた発表が選ばれた。

ISEV 2020仮想年次総会(7月20〜22日)中に報告された特集アブストラクトでは、オランダのフローニンゲン大学生物医学工学部のBhagyashree Joshi氏(写真)が、「遺伝的にコード化されたプローブが細胞内の細胞外小胞カーゴの放出に関する洞察を提供する(Genetically Encoded Probes Provide Insight into Extracellular Vesicle Cargo Release in Cells.)」と題されたアブストラクト(FA03)を発表した。Joshi氏は、フローニンゲン大学生物医学工学部の准教授であり、フローニンゲン大学医療センターフローニンゲン大学医療センターのInge Zuhorn 博士の研究室で博士号を取得した。Joshi氏は、細胞外小胞(extracellular vesicles)が細胞間のタンパク質、核酸、脂質の移動を通じて組織の発達、再生、および疾患を調節することが知られていることを指摘した。 しかし現在、細胞外小胞カーゴの細胞質ゾル送達のメカニズムはほとんどわかっていない、と彼女は語った。 細胞外小胞は、機能的なカーゴ放出のために、レシピエント細胞の多小胞体(MVB:multi-vesicular bodies)で逆融合を受けると推測されている。

しかし、これについて証拠が欠けているとJoshi氏は述べた。 彼女は、細胞外小胞の細胞への取り込みを高解像度で追跡すること、および細胞外小胞カーゴの放出の直接的な証拠を取得することは、主に技術的な制限のために困難であると述べた。この問題に対処するために、Joshi氏らは、最新の分子ツールと相関光電子顕微鏡(CLEM)を組み合わせて細胞外小胞カーゴリリースの細胞内部位を特定する分析手法を開発した。

緑色蛍光タンパク質(GFP)は、細胞外小胞

ISEV 2020仮想年次総会(7月20〜22日)中に報告された特集アブストラクトでは、オランダのフローニンゲン大学生物医学工学部のBhagyashree Joshi氏(写真)が、「遺伝的にコード化されたプローブが細胞内の細胞外小胞カーゴの放出に関する洞察を提供する(Genetically Encoded Probes Provide Insight into Extracellular Vesicle Cargo Release in Cells.)」と題されたアブストラクト(FA03)を発表した。Joshi氏は、フローニンゲン大学生物医学工学部の准教授であり、フローニンゲン大学医療センターフローニンゲン大学医療センターのInge Zuhorn 博士の研究室で博士号を取得した。Joshi氏は、細胞外小胞(extracellular vesicles)が細胞間のタンパク質、核酸、脂質の移動を通じて組織の発達、再生、および疾患を調節することが知られていることを指摘した。 しかし現在、細胞外小胞カーゴの細胞質ゾル送達のメカニズムはほとんどわかっていない、と彼女は語った。 細胞外小胞は、機能的なカーゴ放出のために、レシピエント細胞の多小胞体(MVB:multi-vesicular bodies)で逆融合を受けると推測されている。

しかし、これについて証拠が欠けているとJoshi氏は述べた。 彼女は、細胞外小胞の細胞への取り込みを高解像度で追跡すること、および細胞外小胞カーゴの放出の直接的な証拠を取得することは、主に技術的な制限のために困難であると述べた。この問題に対処するために、Joshi氏らは、最新の分子ツールと相関光電子顕微鏡(CLEM)を組み合わせて細胞外小胞カーゴリリースの細胞内部位を特定する分析手法を開発した。

緑色蛍光タンパク質(GFP)は、細胞外小胞

ISEV2020バーチャル年次総会の注目の要旨に、Ral-GTPaseがどのようにエクソソームの生合成と臓器向性を制御し転移を促進するかに焦点を当てた発表が選ばれた。

7月20〜22日に開催されたISEV2020仮想年次総会(International Society for Extracellular Vesicles)で、フランス・ストラスブール大学のJacky Goetz博士の腫瘍メカニクスラボに所属するShima Ghoroghi氏(写真)は、「Ral-GTPaseは、 エクソソーム の生合成と臓器向性を制御することにより転移を促進する(Ral-GTPases Promote Metastasis by Controlling Biogenesis and Organotropism of Exosomes.)」と題された要旨FA01を発表した。Ghoroghi氏は、2016年にGoetz博士のグループに博士課程の学生として加わり、エクソソームのスペシャリストであるVincent Hyenne博士の指導下で、転移中の腫瘍細胞によるエクソソームの分泌におけるRal-GTPaseの役割を研究した。 彼女の紹介の中で、エクソソームはエンドソーム起源の小さな小胞であり、RNA、脂質、タンパク質を含むさまざまな生体分子で構成されており、これらは遠くの細胞に取り込まれて機能的なメッセージを届けることができると述べた。

多くの研究は、エクソソームが腫瘍細胞とその微小環境との間のコミュニケーションを媒介することにより、腫瘍の進行において主要な役割を果たすことを示している。 Ghoroghi氏のプロジェクトの主な目標は、Ral-GTPaseによって影響を受けるエクソソーム分泌のメカニズムを分析し、転移におけるこれらのエクソソームの重要性を理解することだ。

彼女の博士課程の研究中に、Ral-GTPaseが、エクソソーム分泌のメカニズムを、転移前のニッチを広め、誘導する能力に結びつける中心的な分子であることを発見した。彼女は、エクソソーム分泌

7月20〜22日に開催されたISEV2020仮想年次総会(International Society for Extracellular Vesicles)で、フランス・ストラスブール大学のJacky Goetz博士の腫瘍メカニクスラボに所属するShima Ghoroghi氏(写真)は、「Ral-GTPaseは、 エクソソーム の生合成と臓器向性を制御することにより転移を促進する(Ral-GTPases Promote Metastasis by Controlling Biogenesis and Organotropism of Exosomes.)」と題された要旨FA01を発表した。Ghoroghi氏は、2016年にGoetz博士のグループに博士課程の学生として加わり、エクソソームのスペシャリストであるVincent Hyenne博士の指導下で、転移中の腫瘍細胞によるエクソソームの分泌におけるRal-GTPaseの役割を研究した。 彼女の紹介の中で、エクソソームはエンドソーム起源の小さな小胞であり、RNA、脂質、タンパク質を含むさまざまな生体分子で構成されており、これらは遠くの細胞に取り込まれて機能的なメッセージを届けることができると述べた。

多くの研究は、エクソソームが腫瘍細胞とその微小環境との間のコミュニケーションを媒介することにより、腫瘍の進行において主要な役割を果たすことを示している。 Ghoroghi氏のプロジェクトの主な目標は、Ral-GTPaseによって影響を受けるエクソソーム分泌のメカニズムを分析し、転移におけるこれらのエクソソームの重要性を理解することだ。

彼女の博士課程の研究中に、Ral-GTPaseが、エクソソーム分泌のメカニズムを、転移前のニッチを広め、誘導する能力に結びつける中心的な分子であることを発見した。彼女は、エクソソーム分泌

ACE2を提示した細胞外小胞が、侵入するSARS-CoV-2に高効率でデコイとして機能する可能性が報告された

2020年7月8日にオンラインでプレプリントポータルbioRxivに掲載された査読されていないプレプリント論文で、フランスのパリのキュリー研究所の研究者らは、SARS-CoV-2ウイルスのSスパイクタンパク質が結合する表面受容体ACE2(アンギオテンシン変換酵素2)を持つ細胞外小胞( extracellular vesicles )が、侵入するウイルスにデコイとして機能する可能性があることを報告した。 この細胞外小胞は、in vitroでSARS-Co-V2 Sタンパク質偽型レンチウイルスによるACE2保有細胞の感染を効果的に防止した。

bioRxivポータルのオープンアクセス論文は、「ACE2を含む細胞外小胞がSARS-Cov-2スパイクタンパク質を含むウイルスによる感染を効率的に防ぐ(Extracellular Vesicles Containing ACE2 Efficiently Prevent Infection by SARS-Cov-2 Spike Protein-Containing Virus)」と題されている。

著者は、SARS-CoV-2の細胞への侵入がウイルスSタンパク質のホスト細胞表面受容体ACE2への結合と、それに続く膜融合とウイルス性を可能にするホスト細胞TMPRRS2(膜貫通プロテアーゼ、セリン2)によるプライミングによって COVID-19 で仲介されることに注目した。 彼らは、感染性の低下は細胞外小胞のACE2のレベルと正の相関があると述べている。この感染性の低下は、可溶性ACE2で達成されるよりも500倍から1500倍効率的であり、TMPRRS2を細胞外小胞表面に含めることでさらに強化されるという。彼らは、ACE2-細胞外小胞がSARS-CoV-2感染だけでなく、宿主細胞の侵入にACE2を使用する他のコロナウイルスによる感染もブロッ

2020年7月8日にオンラインでプレプリントポータルbioRxivに掲載された査読されていないプレプリント論文で、フランスのパリのキュリー研究所の研究者らは、SARS-CoV-2ウイルスのSスパイクタンパク質が結合する表面受容体ACE2(アンギオテンシン変換酵素2)を持つ細胞外小胞( extracellular vesicles )が、侵入するウイルスにデコイとして機能する可能性があることを報告した。 この細胞外小胞は、in vitroでSARS-Co-V2 Sタンパク質偽型レンチウイルスによるACE2保有細胞の感染を効果的に防止した。

bioRxivポータルのオープンアクセス論文は、「ACE2を含む細胞外小胞がSARS-Cov-2スパイクタンパク質を含むウイルスによる感染を効率的に防ぐ(Extracellular Vesicles Containing ACE2 Efficiently Prevent Infection by SARS-Cov-2 Spike Protein-Containing Virus)」と題されている。

著者は、SARS-CoV-2の細胞への侵入がウイルスSタンパク質のホスト細胞表面受容体ACE2への結合と、それに続く膜融合とウイルス性を可能にするホスト細胞TMPRRS2(膜貫通プロテアーゼ、セリン2)によるプライミングによって COVID-19 で仲介されることに注目した。 彼らは、感染性の低下は細胞外小胞のACE2のレベルと正の相関があると述べている。この感染性の低下は、可溶性ACE2で達成されるよりも500倍から1500倍効率的であり、TMPRRS2を細胞外小胞表面に含めることでさらに強化されるという。彼らは、ACE2-細胞外小胞がSARS-CoV-2感染だけでなく、宿主細胞の侵入にACE2を使用する他のコロナウイルスによる感染もブロッ

免疫と長寿のバランスにスプライシング因子が関与している可能性が報告された

人は年をとるにつれて、免疫系は徐々に損なわれる。 この1つの側面:免疫と長寿のバランス法; スプライシング因子RNP-6の変異は線虫の免疫応答を阻害するが、感染を除けば寿命を延ばしている。 RNP-6ヒトオーソログスプライシング因子PUF60は、高齢者の慢性炎症である免疫と寿命の障害にも関与している可能性がある。慢性炎症は、関節炎およびアルツハイマー病を含む複数の加齢性疾患、および感染に対する免疫応答の障害に関連している。 老化研究における問題の1つは、慢性炎症が老化の原因なのか、それとも老化プロセス自体の結果なのかということだ。

ドイツのケルンにあるマックスプランク老化生物学研究所の責任者であるAdam Antebi 博士の研究室は、炎症の増加が老化プロセスを加速させ、免疫の維持には微妙なバランスがあることを示唆する証拠を発見した。 小さな回虫であるCaenorhabditis elegansでの研究から、進化的に保存された遺伝子[C. elegansのRNP-6(リボ核タンパク質6)遺伝子。ヒトオーソロガス遺伝子はPUF60(poly U binding splicing factor 60)と呼ばれている">は線虫を長命にしたが、同時に、免疫応答を弱めた。この新しい研究は2020年6月15日にeLifeで発表され、「スプライシング因子RNP-6 / PUF60による免疫の進化的に保存された制御(Evolutionarily Conserved Regulation of Immunity by the Splicing Factor RNP-6/PUF60.)」と題されている。

この変異を持つ線虫は、通常の線虫よりも約20%長く生存したが、特定の細菌に感染した場合、より早く感染に屈した。 これは、過剰な免疫システムにも代償があることを示唆しており、それは寿命

人は年をとるにつれて、免疫系は徐々に損なわれる。 この1つの側面:免疫と長寿のバランス法; スプライシング因子RNP-6の変異は線虫の免疫応答を阻害するが、感染を除けば寿命を延ばしている。 RNP-6ヒトオーソログスプライシング因子PUF60は、高齢者の慢性炎症である免疫と寿命の障害にも関与している可能性がある。慢性炎症は、関節炎およびアルツハイマー病を含む複数の加齢性疾患、および感染に対する免疫応答の障害に関連している。 老化研究における問題の1つは、慢性炎症が老化の原因なのか、それとも老化プロセス自体の結果なのかということだ。

ドイツのケルンにあるマックスプランク老化生物学研究所の責任者であるAdam Antebi 博士の研究室は、炎症の増加が老化プロセスを加速させ、免疫の維持には微妙なバランスがあることを示唆する証拠を発見した。 小さな回虫であるCaenorhabditis elegansでの研究から、進化的に保存された遺伝子[C. elegansのRNP-6(リボ核タンパク質6)遺伝子。ヒトオーソロガス遺伝子はPUF60(poly U binding splicing factor 60)と呼ばれている">は線虫を長命にしたが、同時に、免疫応答を弱めた。この新しい研究は2020年6月15日にeLifeで発表され、「スプライシング因子RNP-6 / PUF60による免疫の進化的に保存された制御(Evolutionarily Conserved Regulation of Immunity by the Splicing Factor RNP-6/PUF60.)」と題されている。

この変異を持つ線虫は、通常の線虫よりも約20%長く生存したが、特定の細菌に感染した場合、より早く感染に屈した。 これは、過剰な免疫システムにも代償があることを示唆しており、それは寿命

概日時計は遺伝性と非遺伝性の両方のコンポーネントで調節されている

テキサス大学サウスウェスタン(UTSW)の研究者らによる2つの新研究では、概日時計の維持が個々の細胞の遺伝的およびランダムな手段の両方で行われていることについて説明している。これらの研究成果は、2020年5月1日にPNAS、2020年5月27日にeLifeでオンライン公開された。これは生物の概日時計がどのように柔軟性を維持し、老化と癌への洞察を提供するものだ。このオープンアクセスのPNASの論文は「概日周期におけるノイズ駆動型セルラー異質性( Noise-Driven Cellular Heterogeneity in Circadian Periodicity )」、オープンアクセスのeLifeの論文は「クローン細胞における概日周期のエピジェネティックな継承(Epigenetic Inheritance of Circadian Period in Clonal Cells.)」と題されている。

科学者は、生命スペクトル全体の生物が、睡眠、食事、免疫反応などの行動を支配する体内時計(1日ほどの周期を持つ)を持っていることを長い間知っていた。 ただし、個々の細胞はまた、生物から取り除かれたときに独自の時計を持ち、期間は大幅に変動する可能性があり、最大で数時間長くまたは短くなる。これらの細胞が遺伝的レベルで同じでなければならないことを考えると、細胞がこれらの異なる内部リズムの長さをどのように維持するかは不明だったとUTサウスウェスタンメディカルセンターの神経科学部門の教授であるJoseph Takahashi博士(写真)は説明した。

この問題を調査するために、Takahashi博士らは、Per2と呼ばれる有名な概日時計遺伝子がオンになるたびに光るよう遺伝子改変されたマウス細胞を操作した。 このツールを使用すると、研究者は、細胞の自然振動が、21.5時間という短い期間

テキサス大学サウスウェスタン(UTSW)の研究者らによる2つの新研究では、概日時計の維持が個々の細胞の遺伝的およびランダムな手段の両方で行われていることについて説明している。これらの研究成果は、2020年5月1日にPNAS、2020年5月27日にeLifeでオンライン公開された。これは生物の概日時計がどのように柔軟性を維持し、老化と癌への洞察を提供するものだ。このオープンアクセスのPNASの論文は「概日周期におけるノイズ駆動型セルラー異質性( Noise-Driven Cellular Heterogeneity in Circadian Periodicity )」、オープンアクセスのeLifeの論文は「クローン細胞における概日周期のエピジェネティックな継承(Epigenetic Inheritance of Circadian Period in Clonal Cells.)」と題されている。

科学者は、生命スペクトル全体の生物が、睡眠、食事、免疫反応などの行動を支配する体内時計(1日ほどの周期を持つ)を持っていることを長い間知っていた。 ただし、個々の細胞はまた、生物から取り除かれたときに独自の時計を持ち、期間は大幅に変動する可能性があり、最大で数時間長くまたは短くなる。これらの細胞が遺伝的レベルで同じでなければならないことを考えると、細胞がこれらの異なる内部リズムの長さをどのように維持するかは不明だったとUTサウスウェスタンメディカルセンターの神経科学部門の教授であるJoseph Takahashi博士(写真)は説明した。

この問題を調査するために、Takahashi博士らは、Per2と呼ばれる有名な概日時計遺伝子がオンになるたびに光るよう遺伝子改変されたマウス細胞を操作した。 このツールを使用すると、研究者は、細胞の自然振動が、21.5時間という短い期間

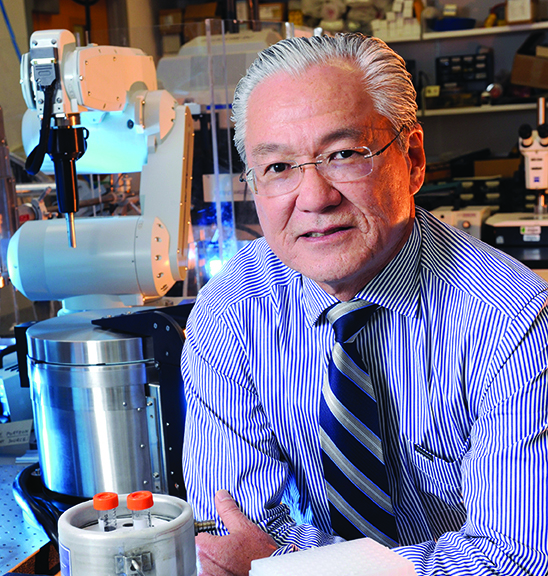

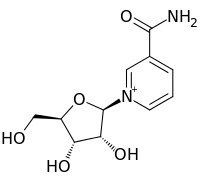

ニコチンアミドリボシド・サプリメントの臨床試験で、NAD+の増加と抗老化効果を実証

最近発見された新しい形のビタミンB3、ニコチンアミドリボシド (NR) (写真) の初の比較臨床試験で、この化合物が人体に使用しても安全であり、さらに細胞エネルギー産生やストレス、DNA損傷に対する保護作用に重要な細胞代謝物質のレベルを高めることが明らかになった。マウスを使った研究でも、NAD+と呼ばれる細胞代謝物質のレベルを高めることには、体重増加に対する抵抗力をつけ、血糖値やコレステロール値をよくコントロールし、神経損傷を減らし、寿命を延ばすなどいくつも健康に有益な働きがあることが突き止められている。

NAD+のレベルは加齢と共に下がり、この代謝物質の欠失が加齢による健康の衰えに関係しているのではないかと言われている。動物を対象としたこの研究結果から、NAD+強化を目的とする市販のNRサプリメントを服用する人が増えた。しかし、このような市販サプリメントは、人体への効果を調べる臨床試験を受けていない。2016年10月10日付のジャーナル、Nature Communicationsに掲載されたこの新研究は、University of Iowa Carver College of MedicineのProfessorで、Roy J. Carver Chair of Biochemistryを務めるCharles Brenner, Ph.D.が指導し、Queens University Belfast及び、試験に用いられたNRを提供したChromaDex Corp. (NASDAQ: CDXC) との協同作業で行われた。Dr. Brennerは、ChromaDexのコンサルタントを務めている。彼はまたTru NIAGEN(r) の商品名でNRサプリメントを販売するProHealthspanの共同設立者であり、今もChief Scientific Adviserを務めている。N

最近発見された新しい形のビタミンB3、ニコチンアミドリボシド (NR) (写真) の初の比較臨床試験で、この化合物が人体に使用しても安全であり、さらに細胞エネルギー産生やストレス、DNA損傷に対する保護作用に重要な細胞代謝物質のレベルを高めることが明らかになった。マウスを使った研究でも、NAD+と呼ばれる細胞代謝物質のレベルを高めることには、体重増加に対する抵抗力をつけ、血糖値やコレステロール値をよくコントロールし、神経損傷を減らし、寿命を延ばすなどいくつも健康に有益な働きがあることが突き止められている。

NAD+のレベルは加齢と共に下がり、この代謝物質の欠失が加齢による健康の衰えに関係しているのではないかと言われている。動物を対象としたこの研究結果から、NAD+強化を目的とする市販のNRサプリメントを服用する人が増えた。しかし、このような市販サプリメントは、人体への効果を調べる臨床試験を受けていない。2016年10月10日付のジャーナル、Nature Communicationsに掲載されたこの新研究は、University of Iowa Carver College of MedicineのProfessorで、Roy J. Carver Chair of Biochemistryを務めるCharles Brenner, Ph.D.が指導し、Queens University Belfast及び、試験に用いられたNRを提供したChromaDex Corp. (NASDAQ: CDXC) との協同作業で行われた。Dr. Brennerは、ChromaDexのコンサルタントを務めている。彼はまたTru NIAGEN(r) の商品名でNRサプリメントを販売するProHealthspanの共同設立者であり、今もChief Scientific Adviserを務めている。N

コウモリのウイルス耐性と長寿命が、新型コロナウイルスへのヒントを提供するとの展望が発表された

コウモリは、ヒトに影響を与える多くの致命的なウイルス(エボラ出血熱、狂犬病、そして最近では COVID-19 を引き起こすコロナウイルスのSARS-CoV-2など)に対し、耐性があると考えられている。 ヒトはこれらの病原体で有害な症状を経験するが、コウモリはウイルスに著しく耐えることができ、さらに、同じサイズの陸上哺乳類よりもはるかに長く生きる。コウモリの寿命とウイルス耐性の秘密は何か? ニューヨークのロチェスター大学の研究者によると、コウモリの寿命とウイルスに耐える能力は、病気と老化の特徴である炎症を制御する能力に起因する可能性があるという。Cell Metabolismの2020年7月7日号で発表された論文で、ロチェスター大学の生物学教授であるVera Gorbunova博士とAndrei Seluanov博士を含む研究者らは、コウモリのユニークな能力の根底にあるメカニズムを概説している。これはヒトの病気の新しい治療法を開発する手がかりを握るかもしれない。

このオープンアクセスの論文は、「世界はコウモリになる:長く生き、ウイルスに耐える(The World Goes Bats: Living Longer and Tolerating Viruses.)」と題されている。この論文のアイデアは、COVID-19による旅行禁止が始まる前の2020年3月に、夫婦であるGorbunova博士とSeluanov博士がシンガポールにいたときに思いついた。 ウイルスが広がり始め、シンガポールが封鎖されたとき、彼らは両方とも同僚のBrian Kennedy 博士の自宅で隔離された。博士は、シンガポール国立大学の健康老化センターのディレクターであり、論文の共著者でもある。 哺乳類の寿命に関する専門家である3人の科学者らは、コウモリについて話した。 SARS-CoV-2は、ウイルス

コウモリは、ヒトに影響を与える多くの致命的なウイルス(エボラ出血熱、狂犬病、そして最近では COVID-19 を引き起こすコロナウイルスのSARS-CoV-2など)に対し、耐性があると考えられている。 ヒトはこれらの病原体で有害な症状を経験するが、コウモリはウイルスに著しく耐えることができ、さらに、同じサイズの陸上哺乳類よりもはるかに長く生きる。コウモリの寿命とウイルス耐性の秘密は何か? ニューヨークのロチェスター大学の研究者によると、コウモリの寿命とウイルスに耐える能力は、病気と老化の特徴である炎症を制御する能力に起因する可能性があるという。Cell Metabolismの2020年7月7日号で発表された論文で、ロチェスター大学の生物学教授であるVera Gorbunova博士とAndrei Seluanov博士を含む研究者らは、コウモリのユニークな能力の根底にあるメカニズムを概説している。これはヒトの病気の新しい治療法を開発する手がかりを握るかもしれない。

このオープンアクセスの論文は、「世界はコウモリになる:長く生き、ウイルスに耐える(The World Goes Bats: Living Longer and Tolerating Viruses.)」と題されている。この論文のアイデアは、COVID-19による旅行禁止が始まる前の2020年3月に、夫婦であるGorbunova博士とSeluanov博士がシンガポールにいたときに思いついた。 ウイルスが広がり始め、シンガポールが封鎖されたとき、彼らは両方とも同僚のBrian Kennedy 博士の自宅で隔離された。博士は、シンガポール国立大学の健康老化センターのディレクターであり、論文の共著者でもある。 哺乳類の寿命に関する専門家である3人の科学者らは、コウモリについて話した。 SARS-CoV-2は、ウイルス

癌由来の細胞外小胞のパルミトイル化タンパク質によるリキッドバイオプシーの可能性が示唆された

腫瘍細胞によって血流に放出され、癌の転移を促進する、細胞外小胞(EV:extracellular vesicles)と呼ばれる粒子内のタンパク質に光を当てた新しい研究が報告された。 この調査結果は、これらの 細胞外小胞を含む血液検査が、将来の癌の診断にどのように使用され、侵襲的な外科的生検の必要性を回避できるかを示唆している。ロサンゼルスのシーダーズ・サイナイ病院で外科と生物医学および病理学と臨床検査医学の教授である Dolores Di Vizio博士(写真)によると、この研究は細胞外小胞内のパルミトイル化タンパク質として知られている物質の大規模分析であるという。Di Vizio博士は、2020年6月10日にJournal of Extracellular Vesiclesのオンラインで発表した共同研究者だ。

このオープンアクセスの論文は、「包括的なパルミトイル-プロテオミクス分析により、癌由来の大小の細胞外小胞の異なるタンパク質シグネチャが特定される。(Comprehensive Palmitoyl-Proteomic Analysis Identifies Distinct Protein Signatures for Large and Small Cancer-Derived Extracellular Vesicles.)」と題されている。細胞外小胞は、タンパク質やその他の生物学的に重要な分子を含む可能性があるため、この10年間で大きな注目を集めている。 細胞外小胞は体内の離れた部位に癌が転移するのを助けることが知られているが、これがどのように起こるかは正確には明らかではない。 このプロセスを詳細に知るために、Di Vizio 博士と研究チームは、酵素が脂質分子をタンパク質に転移させるパルミトイル化と呼ばれるプロセスを調査した。

パルミトイル化は、タン

腫瘍細胞によって血流に放出され、癌の転移を促進する、細胞外小胞(EV:extracellular vesicles)と呼ばれる粒子内のタンパク質に光を当てた新しい研究が報告された。 この調査結果は、これらの 細胞外小胞を含む血液検査が、将来の癌の診断にどのように使用され、侵襲的な外科的生検の必要性を回避できるかを示唆している。ロサンゼルスのシーダーズ・サイナイ病院で外科と生物医学および病理学と臨床検査医学の教授である Dolores Di Vizio博士(写真)によると、この研究は細胞外小胞内のパルミトイル化タンパク質として知られている物質の大規模分析であるという。Di Vizio博士は、2020年6月10日にJournal of Extracellular Vesiclesのオンラインで発表した共同研究者だ。

このオープンアクセスの論文は、「包括的なパルミトイル-プロテオミクス分析により、癌由来の大小の細胞外小胞の異なるタンパク質シグネチャが特定される。(Comprehensive Palmitoyl-Proteomic Analysis Identifies Distinct Protein Signatures for Large and Small Cancer-Derived Extracellular Vesicles.)」と題されている。細胞外小胞は、タンパク質やその他の生物学的に重要な分子を含む可能性があるため、この10年間で大きな注目を集めている。 細胞外小胞は体内の離れた部位に癌が転移するのを助けることが知られているが、これがどのように起こるかは正確には明らかではない。 このプロセスを詳細に知るために、Di Vizio 博士と研究チームは、酵素が脂質分子をタンパク質に転移させるパルミトイル化と呼ばれるプロセスを調査した。

パルミトイル化は、タン

動物のシックスセンスを利用した地震早期警報システムの研究が進展

いつどこで地震が発生するか、まだ誰も確実に予測することはできない。 しかし、繰り返し、地震の前に動物が異常な行動をとることが目撃されている。国際協力プロジェクトで、ドイツのコンスタンツ/ラドルフツェルのマックスプランク動物行動研究所およびコンスタンツ大学の集団行動の高度な研究のためのクラスターオブエクセレンスセンターの研究者らは、牛、羊、犬が地震の初期兆候を実際に検出できるかどうかを調査した。 彼らはイタリア北部の地震多発地域の動物にセンサーを取り付け、数か月にわたる彼らの動きを記録した。この行動データは、地震の数時間前、動物が異常に落ち着かなかったことを示している。 動物は差し迫った地震の震源地に近づくほど、異常に早く行動し始めた。

つまり、さまざまな地域のさまざまな動物種の行動プロファイルは、差し迫った地震の場所と時間の手掛かりを提供する可能性がある。 コンスタンツ大学のオンラインマガジンcampus.knでは、この研究プロジェクトに関する動画を閲覧できる。この成果は、2020年7月3日にEthology のオンラインで発表された。 このオープンアクセスの論文は「農場-動物モニタリングによる潜在的な短期地震予報(Potential Short-Term Earthquake Forecasting by Farm-Animal Monitoring)」と題されている。地震を正確に予測できるかどうかについて専門家の意見は分かれている。にもかかわらず、動物は差し迫った危険時刻を事前に感じているようだ。 たとえば、野生の動物は強い地震の直前に巣から離れ、ペットは落ち着かなくなるという報告がある。 ただし、これらの事例の説明は、異常な行動の定義が不明確であることが多く、観察期間が短すぎるため、科学的な精査に耐えられないことがよくある。 他の要因でも動物の行動を説明することがで

いつどこで地震が発生するか、まだ誰も確実に予測することはできない。 しかし、繰り返し、地震の前に動物が異常な行動をとることが目撃されている。国際協力プロジェクトで、ドイツのコンスタンツ/ラドルフツェルのマックスプランク動物行動研究所およびコンスタンツ大学の集団行動の高度な研究のためのクラスターオブエクセレンスセンターの研究者らは、牛、羊、犬が地震の初期兆候を実際に検出できるかどうかを調査した。 彼らはイタリア北部の地震多発地域の動物にセンサーを取り付け、数か月にわたる彼らの動きを記録した。この行動データは、地震の数時間前、動物が異常に落ち着かなかったことを示している。 動物は差し迫った地震の震源地に近づくほど、異常に早く行動し始めた。

つまり、さまざまな地域のさまざまな動物種の行動プロファイルは、差し迫った地震の場所と時間の手掛かりを提供する可能性がある。 コンスタンツ大学のオンラインマガジンcampus.knでは、この研究プロジェクトに関する動画を閲覧できる。この成果は、2020年7月3日にEthology のオンラインで発表された。 このオープンアクセスの論文は「農場-動物モニタリングによる潜在的な短期地震予報(Potential Short-Term Earthquake Forecasting by Farm-Animal Monitoring)」と題されている。地震を正確に予測できるかどうかについて専門家の意見は分かれている。にもかかわらず、動物は差し迫った危険時刻を事前に感じているようだ。 たとえば、野生の動物は強い地震の直前に巣から離れ、ペットは落ち着かなくなるという報告がある。 ただし、これらの事例の説明は、異常な行動の定義が不明確であることが多く、観察期間が短すぎるため、科学的な精査に耐えられないことがよくある。 他の要因でも動物の行動を説明することがで

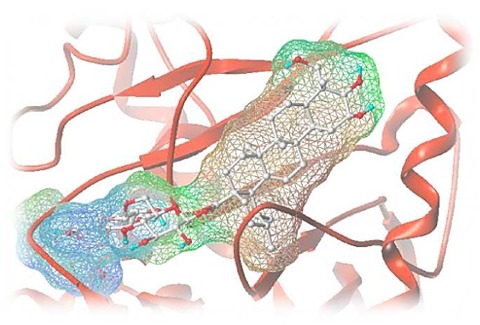

鉛シーケンシングで細菌細胞内の全RNA構造の同時解析を実現

ドイツのボーフムとミュンスターの研究者らは、細菌細胞内のすべてのRNA分子の構造を一度に決定する新しい方法を開発した。 これまでは、解析を各RNA分子に対して個別に行う必要があった。 正確な組成に加えて、それらの構造はRNAの機能にとって重要だ。チームは、2020年5月28日にNucleic Acids Researchでオンラインで公開された論文で、鉛(Pb)シーケンスのLead-Seqと呼ばれる新しいハイスループット構造マッピング手法について説明している。 この論文は「Lead-Seq:鉛(II)イオンを使用したin vivoでのトランスクリプトーム全体の構造プロービング(Lead-Seq: Transcriptome-Wide Structure Probing in Vivo Using Lead (II) Ions.)」と題されている。

ルール大学ボーフム(RUB)の微生物生物学のChristian Twittenhoff氏、Vivian Brandenburg氏(写真右)、Francesco Righetti博士 およびFranz Narberhaus教授(写真左)は、RUBのAxel Mosig教授が率いるバイオインフォマティクスグループ およびミュンスター大学のPetra Dersch教授が率いるチームと協力した。すべての生きている細胞では、遺伝情報は二本鎖DNAに保存され、一本鎖RNAに転写され、タンパク質の青写真として機能する。 ただし、RNAは遺伝情報の線形コピーであるだけでなく、しばしば複雑な構造に折りたたまれる。 一本鎖領域と部分的に折りたたまれた二本鎖領域の組み合わせは、RNAの機能と安定性にとって非常に重要だ。「RNAについて何かを学びたいのであれば、それらの構造も理解する必要がある」とNarberhaus教授は語った。 Lead-Seqを使

ドイツのボーフムとミュンスターの研究者らは、細菌細胞内のすべてのRNA分子の構造を一度に決定する新しい方法を開発した。 これまでは、解析を各RNA分子に対して個別に行う必要があった。 正確な組成に加えて、それらの構造はRNAの機能にとって重要だ。チームは、2020年5月28日にNucleic Acids Researchでオンラインで公開された論文で、鉛(Pb)シーケンスのLead-Seqと呼ばれる新しいハイスループット構造マッピング手法について説明している。 この論文は「Lead-Seq:鉛(II)イオンを使用したin vivoでのトランスクリプトーム全体の構造プロービング(Lead-Seq: Transcriptome-Wide Structure Probing in Vivo Using Lead (II) Ions.)」と題されている。

ルール大学ボーフム(RUB)の微生物生物学のChristian Twittenhoff氏、Vivian Brandenburg氏(写真右)、Francesco Righetti博士 およびFranz Narberhaus教授(写真左)は、RUBのAxel Mosig教授が率いるバイオインフォマティクスグループ およびミュンスター大学のPetra Dersch教授が率いるチームと協力した。すべての生きている細胞では、遺伝情報は二本鎖DNAに保存され、一本鎖RNAに転写され、タンパク質の青写真として機能する。 ただし、RNAは遺伝情報の線形コピーであるだけでなく、しばしば複雑な構造に折りたたまれる。 一本鎖領域と部分的に折りたたまれた二本鎖領域の組み合わせは、RNAの機能と安定性にとって非常に重要だ。「RNAについて何かを学びたいのであれば、それらの構造も理解する必要がある」とNarberhaus教授は語った。 Lead-Seqを使

体内の正確な場所でガス状メッセンジャー分子を生成する新手法を開発

一酸化窒素(NO2)は、体内の重要なシグナル伝達分子であり、学習と記憶に寄与する神経系接続の構築に関与している。 また、心血管系や免疫系のメッセンジャーとしても機能する。 しかし、これらの役割とその機能を正確に研究することはこれまで困難だった。 一酸化窒素は気体であるため、その影響を観察するために特定の個々の細胞に向けた実用的な方法はなかった。MITのPolina Anikeeva教授(写真)、Karthish Manthiram博士およびYoel Fink博士、 大学院生のJimin Park氏、ポスドクのKyoungsuk Jin博士らの科学者と、その他10名のエンジニア(MIT、台湾、日本、イスラエル)のチームは、体内の正確に標的化された場所でガスを生成する方法を発見した。この発見により、この必須分子の効果に関する新たな研究の道が開かれる可能性がある。 この調査結果は2020年6月29日にNature Nanotechnologyのオンラインで発表された。

この論文は「ニューロン調節のための一酸化窒素のIn Situ 電気化学生成(In Situ Electrochemical Generation of Nitric Oxide for Neuronal Modulation.)」と題されている。「それは非常に重要な化合物だ」とAnikeeva博士は述べた。 しかし、特定の細胞とシナプスへの一酸化窒素の送達と、その結果としての学習プロセスに対する高レベルの影響との関係を理解することは困難だった。これまでのところ、ほとんどの研究は、メッセンジャーとして必要な一酸化窒素を生成するために体が使用する酵素の生成に関与する遺伝子をノックアウトすることにより、全身効果を調べることに頼っていた。 しかし、そのアプローチは、本質的に生物全体から一酸化窒素をノックアウトし、他

一酸化窒素(NO2)は、体内の重要なシグナル伝達分子であり、学習と記憶に寄与する神経系接続の構築に関与している。 また、心血管系や免疫系のメッセンジャーとしても機能する。 しかし、これらの役割とその機能を正確に研究することはこれまで困難だった。 一酸化窒素は気体であるため、その影響を観察するために特定の個々の細胞に向けた実用的な方法はなかった。MITのPolina Anikeeva教授(写真)、Karthish Manthiram博士およびYoel Fink博士、 大学院生のJimin Park氏、ポスドクのKyoungsuk Jin博士らの科学者と、その他10名のエンジニア(MIT、台湾、日本、イスラエル)のチームは、体内の正確に標的化された場所でガスを生成する方法を発見した。この発見により、この必須分子の効果に関する新たな研究の道が開かれる可能性がある。 この調査結果は2020年6月29日にNature Nanotechnologyのオンラインで発表された。

この論文は「ニューロン調節のための一酸化窒素のIn Situ 電気化学生成(In Situ Electrochemical Generation of Nitric Oxide for Neuronal Modulation.)」と題されている。「それは非常に重要な化合物だ」とAnikeeva博士は述べた。 しかし、特定の細胞とシナプスへの一酸化窒素の送達と、その結果としての学習プロセスに対する高レベルの影響との関係を理解することは困難だった。これまでのところ、ほとんどの研究は、メッセンジャーとして必要な一酸化窒素を生成するために体が使用する酵素の生成に関与する遺伝子をノックアウトすることにより、全身効果を調べることに頼っていた。 しかし、そのアプローチは、本質的に生物全体から一酸化窒素をノックアウトし、他

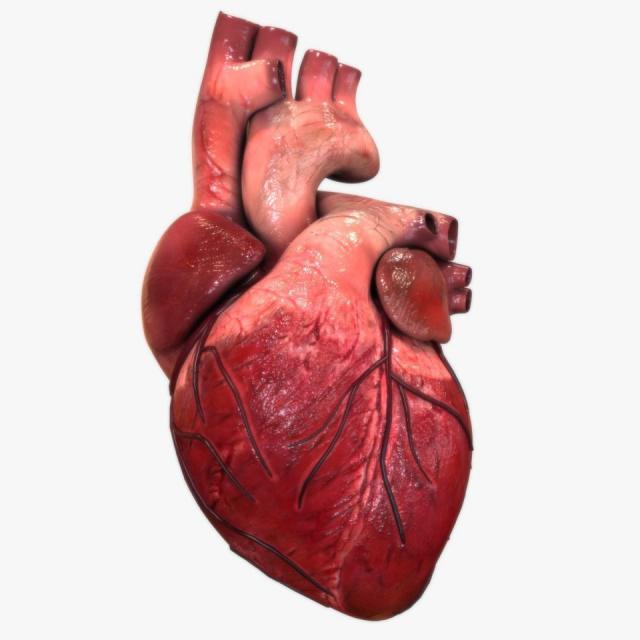

新型コロナウイルスがin vitroで心臓細胞に感染することが最近の研究で判明

米国のシーダーズ・サイナイ病院による新しい研究で、 COVID-19 を引き起こすSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)が心臓細胞に感染する可能性があり、COVID-19患者の心臓細胞が直接感染する可能性があることが示された。 2020年6月25日にCell Reports Medicineのオンラインで公開されたこの発見は、iPS細胞技術によって生産された心筋細胞を使用して行われた。この論文は、「ヒトiPSC由来の心筋細胞はSARS-CoV-2感染の影響を受けやすい(Human iPSC-Derived Cardiomyocytes, Are Susceptible to SARS-CoV-2 Infection.)」と題されている。

多くのCOVID-19患者は心臓の問題を経験するが、その理由は完全に明らかになっていない。 感染に起因する既存の心臓病または炎症および酸素欠乏はすべて関係している。 しかし、これまで、SARS-CoV-2ウイルスが心臓の個々の筋細胞に直接感染するという証拠は限られていた。「これらの幹細胞由来の心臓細胞が新しいコロナウイルスによる感染に敏感であるだけでなく、ウイルスが心筋細胞内で急速に分裂する可能性があることを明らかにした」と、シーダーズ・サイナイ病院 再生医学研究所でこの研究の筆頭共同著者であるArun Sharma博士は述べた。 「さらに重要なのは、感染した心臓細胞は、72時間の感染後に拍動する能力の変化を示したことだ。」この研究では、SARS-CoV-2に感染したヒト幹細胞由来の心臓細胞が遺伝子発現プロファイルを変更し、ウイルスを一掃するのを助けるために、生来の細胞防御メカニズムを活性化することを実証した。

共同の著者であるシーダーズ・サイナイ病院 のClive Svendsen博士によると、これらの発見は人体で起こってい

米国のシーダーズ・サイナイ病院による新しい研究で、 COVID-19 を引き起こすSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)が心臓細胞に感染する可能性があり、COVID-19患者の心臓細胞が直接感染する可能性があることが示された。 2020年6月25日にCell Reports Medicineのオンラインで公開されたこの発見は、iPS細胞技術によって生産された心筋細胞を使用して行われた。この論文は、「ヒトiPSC由来の心筋細胞はSARS-CoV-2感染の影響を受けやすい(Human iPSC-Derived Cardiomyocytes, Are Susceptible to SARS-CoV-2 Infection.)」と題されている。

多くのCOVID-19患者は心臓の問題を経験するが、その理由は完全に明らかになっていない。 感染に起因する既存の心臓病または炎症および酸素欠乏はすべて関係している。 しかし、これまで、SARS-CoV-2ウイルスが心臓の個々の筋細胞に直接感染するという証拠は限られていた。「これらの幹細胞由来の心臓細胞が新しいコロナウイルスによる感染に敏感であるだけでなく、ウイルスが心筋細胞内で急速に分裂する可能性があることを明らかにした」と、シーダーズ・サイナイ病院 再生医学研究所でこの研究の筆頭共同著者であるArun Sharma博士は述べた。 「さらに重要なのは、感染した心臓細胞は、72時間の感染後に拍動する能力の変化を示したことだ。」この研究では、SARS-CoV-2に感染したヒト幹細胞由来の心臓細胞が遺伝子発現プロファイルを変更し、ウイルスを一掃するのを助けるために、生来の細胞防御メカニズムを活性化することを実証した。

共同の著者であるシーダーズ・サイナイ病院 のClive Svendsen博士によると、これらの発見は人体で起こってい

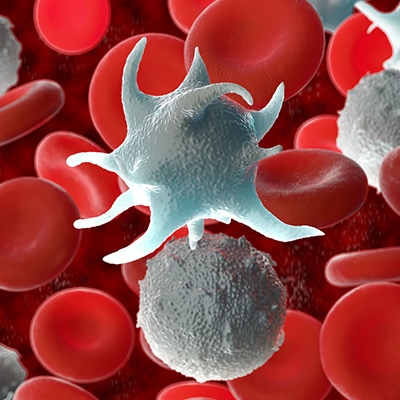

血小板は血管壁を選択的に不透過性にし、腫瘍細胞の転移を減らすことが発見された

スウェーデンのウプサラ大学の研究者は、癌における血小板のこれまで知られていない機能を発見した。 マウスモデルでは、これらの血小板が血管壁の保護に役立ち、血管壁を選択的に不透過性にすることで、腫瘍細胞の体の他の部分への広がりを抑えていることが発見された。この研究成果は、2020年6月25日にCancer Researchのオンラインで発表された。 この論文は「血小板特異的PDGFBアブレーションは腫瘍血管の完全性を損ない、転移を促進する(Platelet-Specific PDGFB Ablation Impairs Tumor Vessel Integrity and Promotes Metastasis.)」と題されている。

血小板は核のない小さな細胞片で、骨髄で形成され、血液中を循環している。怪我をして出血すると、血小板は凝集し、傷を塞ぎ、血液の凝固を助ける。 血小板が活性化されると(それは創傷だけでなく腫瘍でも発生する)、血小板に含まれる成長因子がその周囲に放出される。これらの成長因子の1つは血小板由来成長因子B(PDGFB)だ。 この研究者らは、癌患者の血小板のPDGFBが削除された場合に何が起こるかを調査し、血小板からのPDGFBは、支持細胞を腫瘍血管に引き付けるために不可欠であることが判明した。

一方、健康な組織では、血小板はこの機能を果たさなかった。 血小板のPDGFBが不足している場合、循環する腫瘍細胞の量は増加し、体の他の部位にはるかに広がって行った。以前の研究では、血管の内側を覆う内皮細胞である別の種類の細胞からのPDGFBが、形成時に支持細胞を血管に引き付けるために必要であることが示されている。 この新しい研究によると、腫瘍におけるこの機能には血小板からのPDGFBも必要であり、これにより腫瘍と健康な組織が区別される。 医学的見地から、例えば、血

スウェーデンのウプサラ大学の研究者は、癌における血小板のこれまで知られていない機能を発見した。 マウスモデルでは、これらの血小板が血管壁の保護に役立ち、血管壁を選択的に不透過性にすることで、腫瘍細胞の体の他の部分への広がりを抑えていることが発見された。この研究成果は、2020年6月25日にCancer Researchのオンラインで発表された。 この論文は「血小板特異的PDGFBアブレーションは腫瘍血管の完全性を損ない、転移を促進する(Platelet-Specific PDGFB Ablation Impairs Tumor Vessel Integrity and Promotes Metastasis.)」と題されている。

血小板は核のない小さな細胞片で、骨髄で形成され、血液中を循環している。怪我をして出血すると、血小板は凝集し、傷を塞ぎ、血液の凝固を助ける。 血小板が活性化されると(それは創傷だけでなく腫瘍でも発生する)、血小板に含まれる成長因子がその周囲に放出される。これらの成長因子の1つは血小板由来成長因子B(PDGFB)だ。 この研究者らは、癌患者の血小板のPDGFBが削除された場合に何が起こるかを調査し、血小板からのPDGFBは、支持細胞を腫瘍血管に引き付けるために不可欠であることが判明した。

一方、健康な組織では、血小板はこの機能を果たさなかった。 血小板のPDGFBが不足している場合、循環する腫瘍細胞の量は増加し、体の他の部位にはるかに広がって行った。以前の研究では、血管の内側を覆う内皮細胞である別の種類の細胞からのPDGFBが、形成時に支持細胞を血管に引き付けるために必要であることが示されている。 この新しい研究によると、腫瘍におけるこの機能には血小板からのPDGFBも必要であり、これにより腫瘍と健康な組織が区別される。 医学的見地から、例えば、血

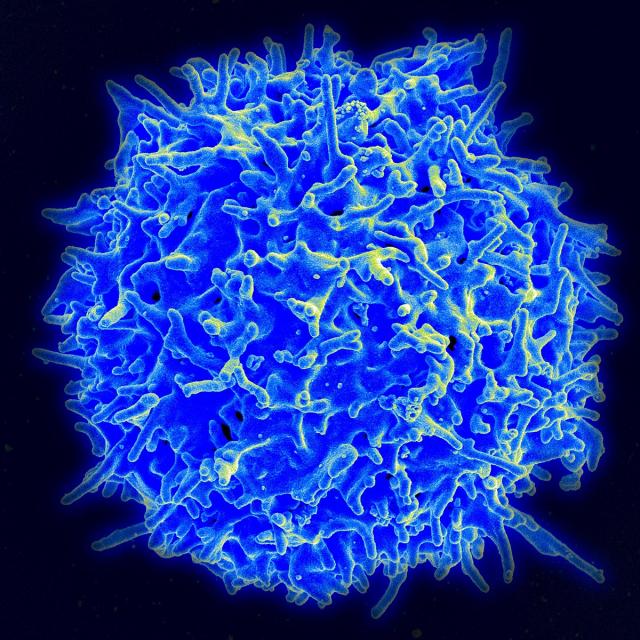

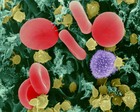

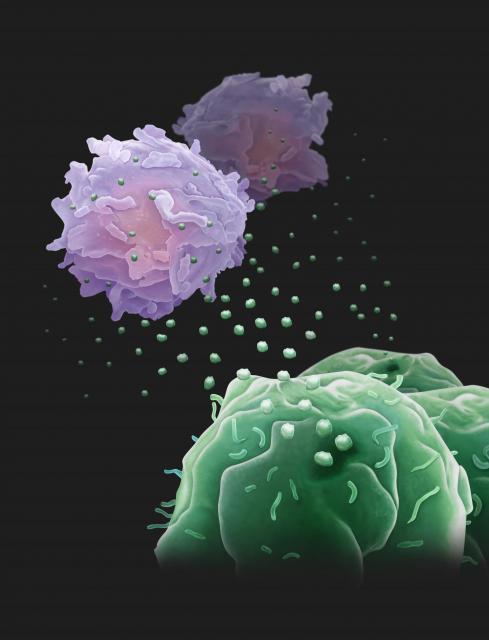

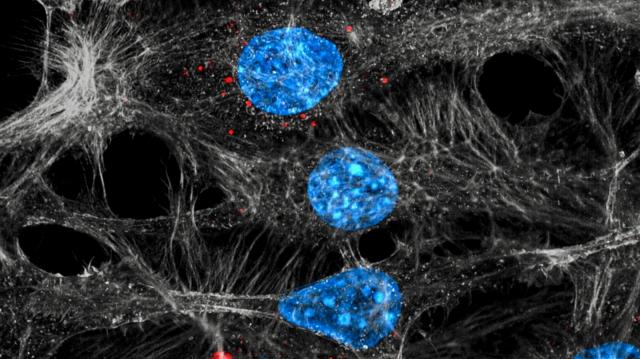

老化T細胞を除去し、肥満による代謝障害を改善する新しいワクチンの開発

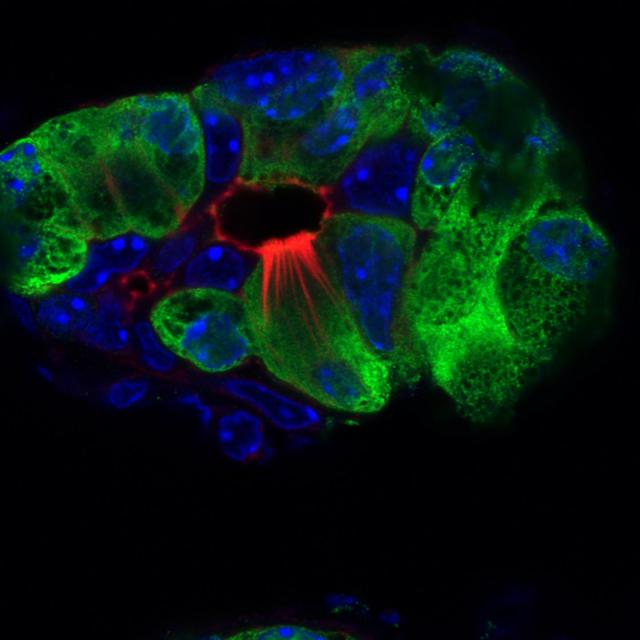

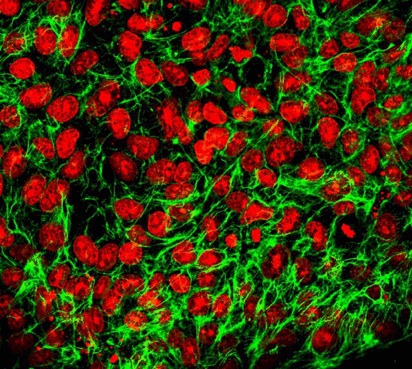

老化は多面的なプロセスであり、多くの点で我々の体に影響を与える。 大阪大学大学院医学系研究科・健康発達医学グループの中神啓徳博士らの新しい研究では、研究者が高齢の免疫細胞を除去する新しいワクチンを開発し、肥満マウスにワクチン接種することにより糖尿病関連の代謝異常の改善を実証した。 老化した細胞は、炎症環境を作り出すことにより、周囲の若い細胞に害を及ぼすことが知られている。T細胞(画像)と呼ばれる特定の種類の免疫細胞は、老化した肥満の脂肪組織に蓄積し、慢性炎症、代謝障害、心臓病を引き起こす。 老化細胞の身体への悪影響を軽減するために、これらの不正な細胞を標的にして排除するための治療法が開発された。

ただし、このアプローチは老化細胞の種類を区別しないため、老化T細胞の特定の枯渇が臓器生理への悪影響を改善できるかどうかは不明のままだ。

2020年5月18日にNature Communicationsでオンラインで公開されたこのオープンアクセスの論文は「CD153ワクチンはマウスの老化T細胞の蓄積を防ぐための老化治療オプション(The CD153 Vaccine Is a Senotherapeutic Option for Preventing the Accumulation of Senescent T Cells in Mice)」と題されている。 「老化細胞を排除することで加齢に伴う臓器機能障害が改善されるという考えはかなり新しいものだ」と、中神博士は述べている。 「老化T細胞は糖尿病と同様に代謝異常を促進する可能性があるため、老化T細胞の数を減らしてグルコース代謝に及ぼす悪影響を逆転させる新しいアプローチを考え出したのだ。」目標を達成するために、研究者らは、脂肪組織に住む老化T細胞に存在する表面タンパク質CD153を標的とする新しいワクチンを開発し、それにより

老化は多面的なプロセスであり、多くの点で我々の体に影響を与える。 大阪大学大学院医学系研究科・健康発達医学グループの中神啓徳博士らの新しい研究では、研究者が高齢の免疫細胞を除去する新しいワクチンを開発し、肥満マウスにワクチン接種することにより糖尿病関連の代謝異常の改善を実証した。 老化した細胞は、炎症環境を作り出すことにより、周囲の若い細胞に害を及ぼすことが知られている。T細胞(画像)と呼ばれる特定の種類の免疫細胞は、老化した肥満の脂肪組織に蓄積し、慢性炎症、代謝障害、心臓病を引き起こす。 老化細胞の身体への悪影響を軽減するために、これらの不正な細胞を標的にして排除するための治療法が開発された。

ただし、このアプローチは老化細胞の種類を区別しないため、老化T細胞の特定の枯渇が臓器生理への悪影響を改善できるかどうかは不明のままだ。

2020年5月18日にNature Communicationsでオンラインで公開されたこのオープンアクセスの論文は「CD153ワクチンはマウスの老化T細胞の蓄積を防ぐための老化治療オプション(The CD153 Vaccine Is a Senotherapeutic Option for Preventing the Accumulation of Senescent T Cells in Mice)」と題されている。 「老化細胞を排除することで加齢に伴う臓器機能障害が改善されるという考えはかなり新しいものだ」と、中神博士は述べている。 「老化T細胞は糖尿病と同様に代謝異常を促進する可能性があるため、老化T細胞の数を減らしてグルコース代謝に及ぼす悪影響を逆転させる新しいアプローチを考え出したのだ。」目標を達成するために、研究者らは、脂肪組織に住む老化T細胞に存在する表面タンパク質CD153を標的とする新しいワクチンを開発し、それにより

赤色光は網膜ミトコンドリアを再活性化し加齢に伴う視力低下を改善するとUCLが報告

人は真っ赤な光を1日3分間見つめると、視力の低下を大幅に改善できるとの初めての研究成果が、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ(UCL)主導の研究により報告された。この研究者らは、2020年6月29日にThe Journals of Gerontology・シリーズAのオンラインに掲載されたこの発見が、手頃な価格の新しい家庭用眼科治療法の幕開けを告げるものであり、自然に衰退する世界の何百万もの人々を助けることができるものと信じている。この論文は「光学的に改善されたミトコンドリア機能は、老化した人間の視覚低下を取り戻す(Optically Improved Mitochondrial Function Redeems Aged Human Visual Decline.)」と題されている。

英国には、現在65歳以上の1,200万人がいる。50年間で、これは約2,000万人に増加し、網膜老化のためにすべてがある程度視覚的に衰退する。筆頭著者であるUCL Institute of OphthalmologyのGlen Jeffery博士は、次のように述べている。「特に40歳以上になると、視覚系が著しく低下する。網膜の感度と色覚は徐々に弱まり、高齢化に伴い、これはますます重要な問題となっている。 この衰退を食い止めるか逆転させるために、我々は網膜の老化細胞を長波光の短いバーストで再起動しようとした。」「約40歳の人間では、目の網膜の細胞が老化し始める。この老化は、一部には、エネルギー(ATPとして知られている)を生成し細胞機能を高める役割を持つ細胞のミトコンドリアの衰退が原因で発生する。ミトコンドリア密度は、高いエネルギー需要がある網膜の視細胞では最大だ。その結果、網膜は他の臓器よりも早く老化し、一生を通じてATPが70%減少し、これらの受容体は正常な役割を果たすためのエネル

人は真っ赤な光を1日3分間見つめると、視力の低下を大幅に改善できるとの初めての研究成果が、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ(UCL)主導の研究により報告された。この研究者らは、2020年6月29日にThe Journals of Gerontology・シリーズAのオンラインに掲載されたこの発見が、手頃な価格の新しい家庭用眼科治療法の幕開けを告げるものであり、自然に衰退する世界の何百万もの人々を助けることができるものと信じている。この論文は「光学的に改善されたミトコンドリア機能は、老化した人間の視覚低下を取り戻す(Optically Improved Mitochondrial Function Redeems Aged Human Visual Decline.)」と題されている。

英国には、現在65歳以上の1,200万人がいる。50年間で、これは約2,000万人に増加し、網膜老化のためにすべてがある程度視覚的に衰退する。筆頭著者であるUCL Institute of OphthalmologyのGlen Jeffery博士は、次のように述べている。「特に40歳以上になると、視覚系が著しく低下する。網膜の感度と色覚は徐々に弱まり、高齢化に伴い、これはますます重要な問題となっている。 この衰退を食い止めるか逆転させるために、我々は網膜の老化細胞を長波光の短いバーストで再起動しようとした。」「約40歳の人間では、目の網膜の細胞が老化し始める。この老化は、一部には、エネルギー(ATPとして知られている)を生成し細胞機能を高める役割を持つ細胞のミトコンドリアの衰退が原因で発生する。ミトコンドリア密度は、高いエネルギー需要がある網膜の視細胞では最大だ。その結果、網膜は他の臓器よりも早く老化し、一生を通じてATPが70%減少し、これらの受容体は正常な役割を果たすためのエネル

舌の微生物は心不全の大規模スクリーニング、診断、および長期モニタリングに役立つ可能性が示唆された

2020年6月23日に欧州心臓病学会(ESC)の科学的プラットフォームである心不全協会のHFA Discoveriesで発表された研究によれば、舌の微生物は心不全の診断に役立つ可能性があるという。このプレゼンテーションの要約は、「舌コーティングマイクロバイオームデータにより、慢性心不全の患者と健康な患者を区別する(Tongue Coating Microbiome Data Distinguish Patients with Chronic Heart Failure from Healthy.)」と題されている。

「慢性心不全の患者の舌は健康な人の舌とは完全に異なっているように見える」と広州中国医学大学第1病院の研究者で著者のTianhui Yuan博士は述べた。 心不全の患者は黄色のコーティングが施された赤い舌をしており、疾患が進行するにつれて外観が変化する。 我々の研究(舌コーティングマイクロバイオームデータは、慢性心不全の患者と健康な患者を区別する)は、舌コーティングの組成、量、および優勢な細菌が心不全の患者と健康な人々の間で異なることを発見した。以前の研究では、舌のコーティングに含まれる微生物が膵臓癌の患者と健康な人を区別できることが示されている。 その研究の著者は、これを膵臓癌を診断するための初期マーカーとして提案した。 また、特定の細菌は免疫と関連しているため、著者らは微生物の不均衡が炎症と疾患を刺激する可能性があることを示唆した。 炎症と免疫反応も心不全に関与している。現在の研究では、慢性心不全の有無に関係なく、参加者の舌のマイクロバイオームの組成を調査した。 この研究では、慢性心不全の入院患者42人と健常者28人が登録された。 参加者のいずれも、口腔、舌、または歯科疾患、または、過去1週間に上気道感染症の罹患、または、過去1週間に抗生物質と免疫抑制剤の使

2020年6月23日に欧州心臓病学会(ESC)の科学的プラットフォームである心不全協会のHFA Discoveriesで発表された研究によれば、舌の微生物は心不全の診断に役立つ可能性があるという。このプレゼンテーションの要約は、「舌コーティングマイクロバイオームデータにより、慢性心不全の患者と健康な患者を区別する(Tongue Coating Microbiome Data Distinguish Patients with Chronic Heart Failure from Healthy.)」と題されている。

「慢性心不全の患者の舌は健康な人の舌とは完全に異なっているように見える」と広州中国医学大学第1病院の研究者で著者のTianhui Yuan博士は述べた。 心不全の患者は黄色のコーティングが施された赤い舌をしており、疾患が進行するにつれて外観が変化する。 我々の研究(舌コーティングマイクロバイオームデータは、慢性心不全の患者と健康な患者を区別する)は、舌コーティングの組成、量、および優勢な細菌が心不全の患者と健康な人々の間で異なることを発見した。以前の研究では、舌のコーティングに含まれる微生物が膵臓癌の患者と健康な人を区別できることが示されている。 その研究の著者は、これを膵臓癌を診断するための初期マーカーとして提案した。 また、特定の細菌は免疫と関連しているため、著者らは微生物の不均衡が炎症と疾患を刺激する可能性があることを示唆した。 炎症と免疫反応も心不全に関与している。現在の研究では、慢性心不全の有無に関係なく、参加者の舌のマイクロバイオームの組成を調査した。 この研究では、慢性心不全の入院患者42人と健常者28人が登録された。 参加者のいずれも、口腔、舌、または歯科疾患、または、過去1週間に上気道感染症の罹患、または、過去1週間に抗生物質と免疫抑制剤の使

血液型とCOVID-19の重篤化リスクについての関連性がNEJMで発表

2020年6月18日、NIHのディレクターであるFrancis Collins 医学博士は、血液型と重度の COVID-19 のリスクについてブログに投稿した。 本記事は、そのブログの内容に基づいている 。 Collins 博士のブログのタイトルは「遺伝子、血液型は深刻なCOVID-19のリスクに結びついている(Genes, Blood Type Tied to Risk of Severe COVID-19.)」 と題されている。COVID-19に罹患した多くの人々は、軽い病気であるか、まったく症状がないこともある。 しかし、その他の人々は、彼らが回復するのを助けるために酸素サポートまたはベンチレータさえも必要とする呼吸不全を発症する。 これは、女性より男性の方が多く、年配の人や慢性的な健康状態の人にも起こる。

しかし、なぜ若くて健康そうに見える人に呼吸不全が時々起こるのだろうか?

新しい研究は、この質問に対する答えの一部が、我々一人一人が持っている遺伝子に見つかるかもしれないことを示唆している。 責任ある正確な基礎となる遺伝子とメカニズムを特定するにはさらなる研究が必要だが、2020年6月17日にニューイングランドジャーナルオブメディシンのオンラインで、ヒトゲノムの2つの領域の遺伝子変異が重度のCOVID-19に関連し、それに応じてCOVID-19関連の死亡のリスクが高いことが発表された。重度のCOVID-19のリスクを内包しているとされる2種類のDNAは、血液型を決定する遺伝子や、免疫系でさまざまな役割を果たすその他の興味深い遺伝子を運ぶことが知られている。

実際、この調査結果は、血液型Aの人が新しいコロナウイルスに感染した場合、酸素サポートまたは人工呼吸器を必要とするリスクが50%高くなることを示唆している。 対照的に、血液型Oの人は、重度のCOVID-

2020年6月18日、NIHのディレクターであるFrancis Collins 医学博士は、血液型と重度の COVID-19 のリスクについてブログに投稿した。 本記事は、そのブログの内容に基づいている 。 Collins 博士のブログのタイトルは「遺伝子、血液型は深刻なCOVID-19のリスクに結びついている(Genes, Blood Type Tied to Risk of Severe COVID-19.)」 と題されている。COVID-19に罹患した多くの人々は、軽い病気であるか、まったく症状がないこともある。 しかし、その他の人々は、彼らが回復するのを助けるために酸素サポートまたはベンチレータさえも必要とする呼吸不全を発症する。 これは、女性より男性の方が多く、年配の人や慢性的な健康状態の人にも起こる。

しかし、なぜ若くて健康そうに見える人に呼吸不全が時々起こるのだろうか?

新しい研究は、この質問に対する答えの一部が、我々一人一人が持っている遺伝子に見つかるかもしれないことを示唆している。 責任ある正確な基礎となる遺伝子とメカニズムを特定するにはさらなる研究が必要だが、2020年6月17日にニューイングランドジャーナルオブメディシンのオンラインで、ヒトゲノムの2つの領域の遺伝子変異が重度のCOVID-19に関連し、それに応じてCOVID-19関連の死亡のリスクが高いことが発表された。重度のCOVID-19のリスクを内包しているとされる2種類のDNAは、血液型を決定する遺伝子や、免疫系でさまざまな役割を果たすその他の興味深い遺伝子を運ぶことが知られている。

実際、この調査結果は、血液型Aの人が新しいコロナウイルスに感染した場合、酸素サポートまたは人工呼吸器を必要とするリスクが50%高くなることを示唆している。 対照的に、血液型Oの人は、重度のCOVID-

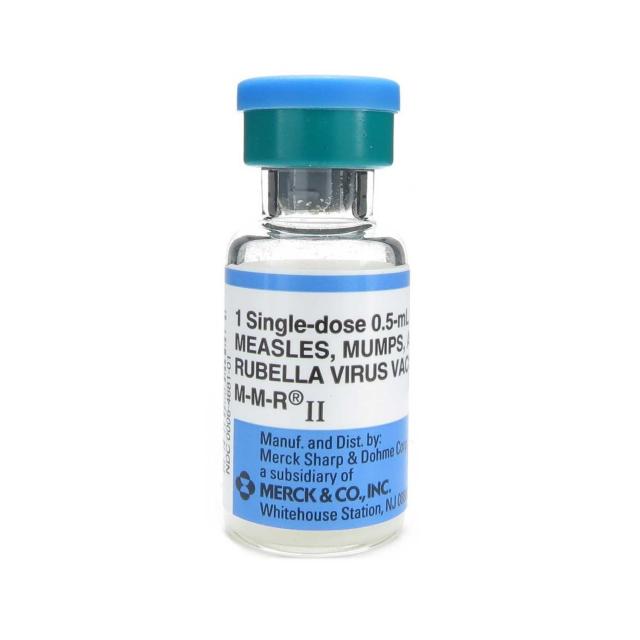

MMRワクチンによる自然免疫システムの活性化はCOVID-19の最悪の後遺症への予防策になるとの提言

MMRワクチン(はしか、おたふく風邪、風疹)の投与は、 COVID-19 感染に関連する敗血症性炎症を抑制する予防策として役立つ可能性があると、2020年6月19日にアメリカ微生物学会のmBioジャーナルで発表された。この論文は、「COVID-19感染に関連する敗血症性炎症を抑制する予防策として、無関係の生弱毒化ワクチンが役立つだろうか?(Could an Unrelated Live Attenuated Vaccine Serve As a Preventive Measure to Dampen Septic Inflammation Associated with COVID-19 Infection?)」 と題されている。ルイジアナ州立大学医療歯学部の口腔および頭蓋顔面生物学の部長で研究担当副学部長のPaul Fidel, Jr.博士、および彼の妻であるニューオーリンズのトゥレーン大学医学部 微生物学および免疫学の教授であるのMairi Noverr 博士 は、彼らの研究から得た見地に基づき、見通し論文を共同執筆した。

彼らは無関係の投与という概念を提唱する。 MMR(はしか、おたふく風邪、風疹)などの弱毒生ワクチンは、COVID-19の最悪の後遺症に対する予防策として役立つ。 免疫適格者におけるMMRによるワクチン接種には禁忌はなく、COVID-19に容易に曝露される可能性のある医療従事者にとって特に効果的である可能性があるとこの研究者らは述べている。「生きている弱毒化ワクチンは、標的病原体に対する免疫だけでなく、いくつかの非特異的な利点があるようだ。高リスク集団におけるMMRを用いた臨床試験は、COVID-19パンデミックにおける命を救う上で低リスク/高リターンの予防策を提供するかもしれない」とFidel 博士は述べた。「我々が臨床試験を行っている間、はしか

MMRワクチン(はしか、おたふく風邪、風疹)の投与は、 COVID-19 感染に関連する敗血症性炎症を抑制する予防策として役立つ可能性があると、2020年6月19日にアメリカ微生物学会のmBioジャーナルで発表された。この論文は、「COVID-19感染に関連する敗血症性炎症を抑制する予防策として、無関係の生弱毒化ワクチンが役立つだろうか?(Could an Unrelated Live Attenuated Vaccine Serve As a Preventive Measure to Dampen Septic Inflammation Associated with COVID-19 Infection?)」 と題されている。ルイジアナ州立大学医療歯学部の口腔および頭蓋顔面生物学の部長で研究担当副学部長のPaul Fidel, Jr.博士、および彼の妻であるニューオーリンズのトゥレーン大学医学部 微生物学および免疫学の教授であるのMairi Noverr 博士 は、彼らの研究から得た見地に基づき、見通し論文を共同執筆した。

彼らは無関係の投与という概念を提唱する。 MMR(はしか、おたふく風邪、風疹)などの弱毒生ワクチンは、COVID-19の最悪の後遺症に対する予防策として役立つ。 免疫適格者におけるMMRによるワクチン接種には禁忌はなく、COVID-19に容易に曝露される可能性のある医療従事者にとって特に効果的である可能性があるとこの研究者らは述べている。「生きている弱毒化ワクチンは、標的病原体に対する免疫だけでなく、いくつかの非特異的な利点があるようだ。高リスク集団におけるMMRを用いた臨床試験は、COVID-19パンデミックにおける命を救う上で低リスク/高リターンの予防策を提供するかもしれない」とFidel 博士は述べた。「我々が臨床試験を行っている間、はしか

攻撃的な大腸癌細胞でアポトーシスを元に戻す真菌化合物の全合成に成功

癌細胞は、多くの場合、増殖するために特別なテクニックを使用する。 彼らは突然変異によって「プログラムされた死」を無効にし、生涯が終わったときに死ぬことを「忘れ」、代わりに成長し続ける。 東京理科大学の研究チームは、特定の癌細胞で自己破壊プログラムを再活性化できる真菌化合物を大量に人工的に生産し、潜在的な癌治療戦略を提供する方法を開発した。すべてのヒトの体細胞には一定の寿命があり、その間に体細胞は本質的な義務を果たす。 この寿命の終わりに、それらは老化に達し、もはやそれらの義務を果たすことができなくなり、死ぬ。 この自殺死は、アポトーシスと呼ばれるプロセスを通じて遺伝子にプログラムされ、新鮮で若くて健康な細胞がそれらを置き換える方法を作るために、自己破壊させる。

p53と呼ばれる特別な遺伝子の変異は、このアポトーシスのプロセスを妨げることがある。 老化、紫外線、および/またはさまざまな変異原性化合物によって引き起こされるこれらの変異は、アポトーシスを無効にし、死なずに増殖し続ける「ゾンビ」細胞をもたらし、無効にする変異を広げ、健康な作動細胞を不死の腫瘍の急速な成長に置き換える。 これが我々が癌と呼んでいる病気で、どの体細胞が突然変異を起こしているかによって様々な形をとる。以前に研究者は、アスコキタ(Ascochyta)と呼ばれる糸状菌の種でFE399と呼ばれる抗癌化合物を特定した。これは、穀物などの一般的な食用作物を苦しめることがある。 この化合物は二環式デプシペプチド (depsipeptide) であり、癌性のヒト細胞、特に結腸直腸癌の細胞にアポトーシスを誘導することが示されているが、それらはまだin vitroであり、抗癌剤としての可能性があることを示している。[編集者注:デプシペプチドは、そのアミド-C(O)NHR-基の1つ以上が対応するエステル-C(O)ORで置き

癌細胞は、多くの場合、増殖するために特別なテクニックを使用する。 彼らは突然変異によって「プログラムされた死」を無効にし、生涯が終わったときに死ぬことを「忘れ」、代わりに成長し続ける。 東京理科大学の研究チームは、特定の癌細胞で自己破壊プログラムを再活性化できる真菌化合物を大量に人工的に生産し、潜在的な癌治療戦略を提供する方法を開発した。すべてのヒトの体細胞には一定の寿命があり、その間に体細胞は本質的な義務を果たす。 この寿命の終わりに、それらは老化に達し、もはやそれらの義務を果たすことができなくなり、死ぬ。 この自殺死は、アポトーシスと呼ばれるプロセスを通じて遺伝子にプログラムされ、新鮮で若くて健康な細胞がそれらを置き換える方法を作るために、自己破壊させる。

p53と呼ばれる特別な遺伝子の変異は、このアポトーシスのプロセスを妨げることがある。 老化、紫外線、および/またはさまざまな変異原性化合物によって引き起こされるこれらの変異は、アポトーシスを無効にし、死なずに増殖し続ける「ゾンビ」細胞をもたらし、無効にする変異を広げ、健康な作動細胞を不死の腫瘍の急速な成長に置き換える。 これが我々が癌と呼んでいる病気で、どの体細胞が突然変異を起こしているかによって様々な形をとる。以前に研究者は、アスコキタ(Ascochyta)と呼ばれる糸状菌の種でFE399と呼ばれる抗癌化合物を特定した。これは、穀物などの一般的な食用作物を苦しめることがある。 この化合物は二環式デプシペプチド (depsipeptide) であり、癌性のヒト細胞、特に結腸直腸癌の細胞にアポトーシスを誘導することが示されているが、それらはまだin vitroであり、抗癌剤としての可能性があることを示している。[編集者注:デプシペプチドは、そのアミド-C(O)NHR-基の1つ以上が対応するエステル-C(O)ORで置き

ヨーロッパの医療用ヒルのゲノム配列が発表された

2020年6月18日にScientific Reportsでオンラインで公開された新しい研究成果は、薬用ヒルの使用に大きな影響を与える可能性のある洞察を明らかにしている。 このオープンアクセスの論文は、「抗凝固剤に重点を置いたヨーロッパの薬用ヒルHirudo medicinalis(Annelida, Clitellata, Hirudiniformes)のドラフトゲノム(Draft Genome of the European Medicinal Leech Hirudo medicinalis (Annelida, Clitellata, Hirudiniformes) with Emphasis On Anticoagulants.)」と題されている。

王立オンタリオ博物館(ROM)の科学者でトロント大学の生態学及び進化生物学の部門の教授であるセバスチャン・クヴィスト(Sebastian Kvist, PhD)が率いる国際的な研究チームは、ヨーロッパのヒルであり、最も有名に使用されている薬用種の1つであるHirudo medicinalisのゲノムシーケンスを発表した。チームは、ゲノム内に含まれる抗凝血剤または抗凝血剤の多様性に焦点を当て、病院内での吸血生物の使用方法に大きな影響を与える可能性のある結果を生み出した。 薬用ヒルは、さまざまな人間の状態を治療するために長い間使用されてきた。 しかし、前近代医学におけるそれらの使用は、初期の根拠のない治癒理論に基づいていた。主に、人体の機能は、4つの「体液」、つまり血液、痰、黒色胆汁、黄色胆汁のバランスに依存していたということだ。 しばしば生ヒルを適用することによって患者の血液を排出することは、そのバランスを回復すると考えられていた。

今日、Hirudo verbanaとHirudo medicinalis の2つのヒ

2020年6月18日にScientific Reportsでオンラインで公開された新しい研究成果は、薬用ヒルの使用に大きな影響を与える可能性のある洞察を明らかにしている。 このオープンアクセスの論文は、「抗凝固剤に重点を置いたヨーロッパの薬用ヒルHirudo medicinalis(Annelida, Clitellata, Hirudiniformes)のドラフトゲノム(Draft Genome of the European Medicinal Leech Hirudo medicinalis (Annelida, Clitellata, Hirudiniformes) with Emphasis On Anticoagulants.)」と題されている。

王立オンタリオ博物館(ROM)の科学者でトロント大学の生態学及び進化生物学の部門の教授であるセバスチャン・クヴィスト(Sebastian Kvist, PhD)が率いる国際的な研究チームは、ヨーロッパのヒルであり、最も有名に使用されている薬用種の1つであるHirudo medicinalisのゲノムシーケンスを発表した。チームは、ゲノム内に含まれる抗凝血剤または抗凝血剤の多様性に焦点を当て、病院内での吸血生物の使用方法に大きな影響を与える可能性のある結果を生み出した。 薬用ヒルは、さまざまな人間の状態を治療するために長い間使用されてきた。 しかし、前近代医学におけるそれらの使用は、初期の根拠のない治癒理論に基づいていた。主に、人体の機能は、4つの「体液」、つまり血液、痰、黒色胆汁、黄色胆汁のバランスに依存していたということだ。 しばしば生ヒルを適用することによって患者の血液を排出することは、そのバランスを回復すると考えられていた。

今日、Hirudo verbanaとHirudo medicinalis の2つのヒ

肥満は精子にエピジェネティックな変化を引き起こすことが判明

人間を対象とした研究で、男性の肥満が精子のエピゲノムをダイナミックに変化させ、その変化が子供に遺伝し、次世代の代謝に深刻かつ長期的な影響を残す可能性が最近の研究で示唆されている。複数の小部分に分かれるこの研究では、特に痩せ型と肥満型の父親の場合では精子のsmall ncRNA (non-coding RNA)の発現に大きな違いがあることを初めて示した。

このsmall ncRNAは、RNAのサブタイプで、エピジェネティックな遺伝への関わりが強く示されている。もう少し具体的に言うと、piRNA (piwi-interacting RNA)と呼ばれるsmall ncRNAのあるサブタイプは、痩せ型と肥満型の男性では発現が異なることが突き止められたのである。piRNAは、主として生殖系で発現し、反復配列を抑制することでゲノムの安定性を維持したり、コード遺伝子の発現を調節したりなどの基本的な役割で知られている。エピジェネティックな遺伝におけるpiRNAの役割については過去にショウジョウバエの研究で示されている。今回の研究では、痩せ型と肥満型の男性で発現が異なるpiRNAのターゲット予測で、「Chromosome」や「Chromatin」などの用語や「Chemdependancy」のような遺伝子アノテーション用語に対してbest enrichment scoreを示す遺伝子を拾い出した。 特に、肥満に関わる摂食調節物質であるコカイン・アンフェタミン調節転写産物 (CART) が、肥満型男性では発現が異なっていた。研究のこの部分の結果から、同研究チームは、「このような変化を受けたpiRNAの発現が、それに合わせて、行動や摂食に関わる遺伝子の発現を修正し、子供の肥満的傾向を引き起こすのではないか」と推定している。

研究のもう一つの部分で、病的肥満型の男性が手術で減量した場合、精子DN

人間を対象とした研究で、男性の肥満が精子のエピゲノムをダイナミックに変化させ、その変化が子供に遺伝し、次世代の代謝に深刻かつ長期的な影響を残す可能性が最近の研究で示唆されている。複数の小部分に分かれるこの研究では、特に痩せ型と肥満型の父親の場合では精子のsmall ncRNA (non-coding RNA)の発現に大きな違いがあることを初めて示した。

このsmall ncRNAは、RNAのサブタイプで、エピジェネティックな遺伝への関わりが強く示されている。もう少し具体的に言うと、piRNA (piwi-interacting RNA)と呼ばれるsmall ncRNAのあるサブタイプは、痩せ型と肥満型の男性では発現が異なることが突き止められたのである。piRNAは、主として生殖系で発現し、反復配列を抑制することでゲノムの安定性を維持したり、コード遺伝子の発現を調節したりなどの基本的な役割で知られている。エピジェネティックな遺伝におけるpiRNAの役割については過去にショウジョウバエの研究で示されている。今回の研究では、痩せ型と肥満型の男性で発現が異なるpiRNAのターゲット予測で、「Chromosome」や「Chromatin」などの用語や「Chemdependancy」のような遺伝子アノテーション用語に対してbest enrichment scoreを示す遺伝子を拾い出した。 特に、肥満に関わる摂食調節物質であるコカイン・アンフェタミン調節転写産物 (CART) が、肥満型男性では発現が異なっていた。研究のこの部分の結果から、同研究チームは、「このような変化を受けたpiRNAの発現が、それに合わせて、行動や摂食に関わる遺伝子の発現を修正し、子供の肥満的傾向を引き起こすのではないか」と推定している。

研究のもう一つの部分で、病的肥満型の男性が手術で減量した場合、精子DN

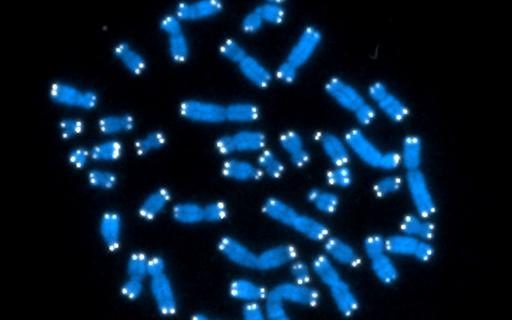

減数分裂の時に、染色体はどうやって相方を見つけるのか?

1世紀以上の研究を経ても、未だ減数分裂によって生物体が繁殖するメカニズムはミステリーのままであり、細胞分裂の過程においても、父系と母系独自の遺伝的多様性を司る特異的な位置を占めている。ミズーリー州カンサス市ストワーズ医学研究所の研究者たちは、減数分裂の初期に重要なメカニズムが動いている事に注目している。この研究はCurrent Biology誌2011年10月27日号のオンライン版に発表され、シナプトネマ構造(SC)に含まれるセントロメアと呼ばれる重要な染色体領域の役割が、明らかにされている。「今回の成果と、減数分裂に関する他のメカニズムを理解する事は大変重要です。

それは減数分裂が生物の正常な繁殖に大変重要な位置を占めており、もし減数分裂がうまく行かなければ、悲惨な結末を見る事になるのです。減数分裂が不首尾に終われば、自然流産の最たる要因となり、またダウン症のような出生異常を引き起こします。」とストワーズ医学研究所のプロジェクトを率いるスコット・ハーレイ博士は語る。

減数分裂とは、それぞれの染色体数の半分を正確に卵細胞と精細胞に振り分ける事によって、母方と父方それぞれの個体の細胞に由来する染色体数を半分に減らすことである。これによって適切な数の染色体が親から子へと受け継がれる。そして染色体は対になっておりヒトでは23対を成し、減数分裂する前に適切に揃っていなければならない。「父方の第1染色体は母方の第1染色体と対になれねばならず、第2染色体、そしてそれ以下も同じようにマッチングせねばなりません。本当に不思議な事ですが、一切のエラーは許されません。減数分裂においては最初のペアリングが極めて重要です。そこを間違うと、残りは全部間違ってしまうのです」とハーレイ博士は説明する。それは丁度ショッピングモールで知り合いを見つけるようなもので、着ている服やどの場所によく立ち寄

1世紀以上の研究を経ても、未だ減数分裂によって生物体が繁殖するメカニズムはミステリーのままであり、細胞分裂の過程においても、父系と母系独自の遺伝的多様性を司る特異的な位置を占めている。ミズーリー州カンサス市ストワーズ医学研究所の研究者たちは、減数分裂の初期に重要なメカニズムが動いている事に注目している。この研究はCurrent Biology誌2011年10月27日号のオンライン版に発表され、シナプトネマ構造(SC)に含まれるセントロメアと呼ばれる重要な染色体領域の役割が、明らかにされている。「今回の成果と、減数分裂に関する他のメカニズムを理解する事は大変重要です。

それは減数分裂が生物の正常な繁殖に大変重要な位置を占めており、もし減数分裂がうまく行かなければ、悲惨な結末を見る事になるのです。減数分裂が不首尾に終われば、自然流産の最たる要因となり、またダウン症のような出生異常を引き起こします。」とストワーズ医学研究所のプロジェクトを率いるスコット・ハーレイ博士は語る。

減数分裂とは、それぞれの染色体数の半分を正確に卵細胞と精細胞に振り分ける事によって、母方と父方それぞれの個体の細胞に由来する染色体数を半分に減らすことである。これによって適切な数の染色体が親から子へと受け継がれる。そして染色体は対になっておりヒトでは23対を成し、減数分裂する前に適切に揃っていなければならない。「父方の第1染色体は母方の第1染色体と対になれねばならず、第2染色体、そしてそれ以下も同じようにマッチングせねばなりません。本当に不思議な事ですが、一切のエラーは許されません。減数分裂においては最初のペアリングが極めて重要です。そこを間違うと、残りは全部間違ってしまうのです」とハーレイ博士は説明する。それは丁度ショッピングモールで知り合いを見つけるようなもので、着ている服やどの場所によく立ち寄

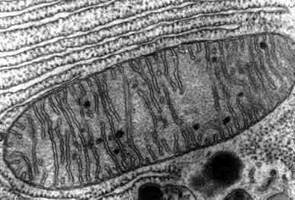

ミトコンドリアタンパク質Mitofusin 2の欠損が引き起こす疾患の治療にコエンザイムQサプリメントが役立つことが判明

Mitofusin2の新しい役割の発見により、ミトコンドリアタンパク質の欠損が引き起こす疾病の治療法に繋がるかもしれない。この研究はThe Journal of Cell Biologyに掲載された。Mitofusin 2およびそれに密接に関係するMitofusin 1は、ミトコンドリアの外膜に位置している。

両タンパク質はオルガネラの近傍で接合し、内容物を交換する重要なメンテナンス機能であるミトコンドリア融合にとって重要である。Mitofusin 1をコードするMfn1遺伝子を欠損したマウスは全く健康であるが、Mfn2が欠損したマウスは、出生後すぐに死んでしまう。さらに、Mfn2遺伝子の突然変異が人間に末梢神経障害であるシャルコー・マリー・トゥース病Type 2Aを含む疾患を引き起こすことが知られている。よってMitofusin 2の欠損は、他の膜融合と比べてミトコンドリア融合に影響を及ぼすと思われるが、その原因は判っていなかった。

マックスプランク研究所のNils-Göran Larsson博士らは、Mfn2が欠損したマウスの心筋細胞を使い調査した。彼らはこの細胞のエネルギー代謝が、健康な細胞およびMfn1が欠損している細胞と比較して損なわれていることを発見した。彼らはATPの形で細胞エネルギーを発生させるミトコンドリア呼吸鎖の鍵となるコエンザイムQの減少で、動作停止に陥る過程を特定した。Mitofusin 2の欠損では、コエンザイムQの前駆体となるパスウエイにある多くの酵素や分子が減少することから、Mitofusin 2はコエンザイムQの生産に必要であることが示された。コエンザイムQをMfn2欠損細胞に補充することで、Larsson博士らは呼吸鎖機能を部分的に回復できることを見出した。これらより彼らはコエンザイムQサプリメントはMfn2変異による疾患の治療に

Mitofusin2の新しい役割の発見により、ミトコンドリアタンパク質の欠損が引き起こす疾病の治療法に繋がるかもしれない。この研究はThe Journal of Cell Biologyに掲載された。Mitofusin 2およびそれに密接に関係するMitofusin 1は、ミトコンドリアの外膜に位置している。

両タンパク質はオルガネラの近傍で接合し、内容物を交換する重要なメンテナンス機能であるミトコンドリア融合にとって重要である。Mitofusin 1をコードするMfn1遺伝子を欠損したマウスは全く健康であるが、Mfn2が欠損したマウスは、出生後すぐに死んでしまう。さらに、Mfn2遺伝子の突然変異が人間に末梢神経障害であるシャルコー・マリー・トゥース病Type 2Aを含む疾患を引き起こすことが知られている。よってMitofusin 2の欠損は、他の膜融合と比べてミトコンドリア融合に影響を及ぼすと思われるが、その原因は判っていなかった。

マックスプランク研究所のNils-Göran Larsson博士らは、Mfn2が欠損したマウスの心筋細胞を使い調査した。彼らはこの細胞のエネルギー代謝が、健康な細胞およびMfn1が欠損している細胞と比較して損なわれていることを発見した。彼らはATPの形で細胞エネルギーを発生させるミトコンドリア呼吸鎖の鍵となるコエンザイムQの減少で、動作停止に陥る過程を特定した。Mitofusin 2の欠損では、コエンザイムQの前駆体となるパスウエイにある多くの酵素や分子が減少することから、Mitofusin 2はコエンザイムQの生産に必要であることが示された。コエンザイムQをMfn2欠損細胞に補充することで、Larsson博士らは呼吸鎖機能を部分的に回復できることを見出した。これらより彼らはコエンザイムQサプリメントはMfn2変異による疾患の治療に

セストリンと呼ばれるタンパク質が、運動と同じ効果を発揮する可能性をミシガン大学の研究者が発見

公園での早歩きだろうが、ジムでのトレーニングだろうが、運動は体に良い。 しかし、筋肉を動かさずにトレーニングの利点を活用できるとしたらどうだろう? ミシガン大学医学部の研究者らは、セストリン(Sestrin)と呼ばれる天然に存在するタンパク質を研究し、これらのタンパク質がハエやマウスで運動効果の多くを模倣できることを発見した。 この研究成果は、最終的に科学者が老化やその他の原因による筋肉の消耗と戦うのに役立つ可能性がある。

この研究成果は、2020年1月13日にNature Communicationsのオンライン版で公開された。 このオープンアクセスは「セストリンは運動的に有益な進化的に保存されたメディエーターである。(Sestrins Are Evolutionarily Conserved Mediators of Exercise Benefits.)」と題されている。「研究者は以前、運動後にセストリンが筋肉に蓄積することを観察していた」と ミシガン大学医学部の分子および統合生理学の研究助教授であるMyungjin Kim 博士は述べた。Jun Hee Lee 教授および共同研究者チームと協力して、Kim 博士は運動とタンパク質の明らかな関連性についてさらに学びたいと考えた。 彼らの最初のステップは、ハエのグループに運動を促すことだった。

デトロイトのウェイン州立大学の共同研究者であるRobert Wessells 博士と Alyson Sujkowski 氏は、ショウジョウバエの通常の本能を利用して試験管を乗り降りする“ルームランナー”を開発した。 それを使用して、チームはハエを3週間訓練し、通常のハエの走行能力と飛行能力を、セストリンを作る能力を欠くように飼育されたハエのものと比較した。 「ハエは通常、この時点で約4〜6時間走ることができ、その期間に通

公園での早歩きだろうが、ジムでのトレーニングだろうが、運動は体に良い。 しかし、筋肉を動かさずにトレーニングの利点を活用できるとしたらどうだろう? ミシガン大学医学部の研究者らは、セストリン(Sestrin)と呼ばれる天然に存在するタンパク質を研究し、これらのタンパク質がハエやマウスで運動効果の多くを模倣できることを発見した。 この研究成果は、最終的に科学者が老化やその他の原因による筋肉の消耗と戦うのに役立つ可能性がある。

この研究成果は、2020年1月13日にNature Communicationsのオンライン版で公開された。 このオープンアクセスは「セストリンは運動的に有益な進化的に保存されたメディエーターである。(Sestrins Are Evolutionarily Conserved Mediators of Exercise Benefits.)」と題されている。「研究者は以前、運動後にセストリンが筋肉に蓄積することを観察していた」と ミシガン大学医学部の分子および統合生理学の研究助教授であるMyungjin Kim 博士は述べた。Jun Hee Lee 教授および共同研究者チームと協力して、Kim 博士は運動とタンパク質の明らかな関連性についてさらに学びたいと考えた。 彼らの最初のステップは、ハエのグループに運動を促すことだった。

デトロイトのウェイン州立大学の共同研究者であるRobert Wessells 博士と Alyson Sujkowski 氏は、ショウジョウバエの通常の本能を利用して試験管を乗り降りする“ルームランナー”を開発した。 それを使用して、チームはハエを3週間訓練し、通常のハエの走行能力と飛行能力を、セストリンを作る能力を欠くように飼育されたハエのものと比較した。 「ハエは通常、この時点で約4〜6時間走ることができ、その期間に通

特定の接合性プラスミドがCRISPR-Casを回避するメカニズムをカナダの研究グループがNARで発表

Nucleic Acids Research(NAR)で2020年6月18日に発表された「Breakthrough Article」で、カナダのシェルブルック大学のVincent Burrus博士が率いる研究者グループは、(細菌株と種間の抗生物質耐性遺伝子の動員と移動を促進する)特定の接合性プラスミドが、如何にCRISPR防御システムの分解メカニズムを回避するかを解説している。NARのBreakthrough Articlesは、その分野における長年の問題を解決する研究、または新しい研究の機会と方向性を明確に動機づけ、導く研究分野への例外的な新しい洞察と理解を提供する研究について説明している。 これらは、NARが出版のために受け取る上位の論文を表し、著者および/または査読者による推薦、ならびに査読者および編集委員のその後の推薦に基づいて編集者によって選択される。

このオープンアクセスのBreakthrough Articleは、「IncC接合プラスミドおよびSXT/R391エレメントが、接合中にCRISPR–Casによって引き起こされる二本鎖切断を修復する(IncC Conjugative Plasmids and SXT/R391 Elements Repair Double-Strand Breaks Caused by CRISPR–Cas During Conjugation.)」と題されている。抗生物質耐性遺伝子は、主に統合および接合要素(ICE)と接合プラスミドによって伝達されるが、バクテリオファージによっても伝達される。 細菌はそのような侵略者(CRISPR-Casおよび制限-修飾システムを含む)に対する防御メカニズムを進化させてきたが、移動する遺伝的要素もこれらの障壁を克服するための多様な戦略を進化させてきた。 この論文では、薬剤耐性関連の非互換性グ

Nucleic Acids Research(NAR)で2020年6月18日に発表された「Breakthrough Article」で、カナダのシェルブルック大学のVincent Burrus博士が率いる研究者グループは、(細菌株と種間の抗生物質耐性遺伝子の動員と移動を促進する)特定の接合性プラスミドが、如何にCRISPR防御システムの分解メカニズムを回避するかを解説している。NARのBreakthrough Articlesは、その分野における長年の問題を解決する研究、または新しい研究の機会と方向性を明確に動機づけ、導く研究分野への例外的な新しい洞察と理解を提供する研究について説明している。 これらは、NARが出版のために受け取る上位の論文を表し、著者および/または査読者による推薦、ならびに査読者および編集委員のその後の推薦に基づいて編集者によって選択される。

このオープンアクセスのBreakthrough Articleは、「IncC接合プラスミドおよびSXT/R391エレメントが、接合中にCRISPR–Casによって引き起こされる二本鎖切断を修復する(IncC Conjugative Plasmids and SXT/R391 Elements Repair Double-Strand Breaks Caused by CRISPR–Cas During Conjugation.)」と題されている。抗生物質耐性遺伝子は、主に統合および接合要素(ICE)と接合プラスミドによって伝達されるが、バクテリオファージによっても伝達される。 細菌はそのような侵略者(CRISPR-Casおよび制限-修飾システムを含む)に対する防御メカニズムを進化させてきたが、移動する遺伝的要素もこれらの障壁を克服するための多様な戦略を進化させてきた。 この論文では、薬剤耐性関連の非互換性グ

アッシャー症候群の新しい治療法

アッシャー症候群は6000人に1人に起こる難聴と失明を伴う先天性疾患であり、臨床的にも遺伝学的にも異種性の劣性遺伝から起こる。重度のアッシャー症候群の場合、患者は出生時から難聴を煩い、思春期の辺りから網膜変性症が見られるようになり、最終的には全盲になる。これらの患者は日常生活に多大な問題を抱えることになる。

軽度から中等度の難聴の場合は補聴器で補えるものの、視覚障害についての効果的な治療法は今まで開発されていなかった。しかしこの度、ドイツのヨハネス・グーイテンバーグ大学マインツ (JGU)の研究者たちがアッシャー症候群の効果的な治療法を見つけた。マインツ大学動物学研究所の ウベ・ウルフラム教授率いる研究チームは以前行なった研究により、この衰弱性症候群の基本的な分子作用メカニズムとその原理に対する洞察を得る事が出来たのである。

この良好な研究結果をもとに、マインツの カースチン・ナーゲル・ウルフラム博士率いるアッシャー症候群治療チームは眼球治療を可能とする治療法についての評価を開始した。彼らは、重度のアッシャー症候群を発症する確率の高いドイツのある家系から同定された遺伝子変異に注目した。いわゆるナンセンス変異と呼ばれる変異がUSH1C遺伝子に発生し、DNA配列に終止シグナルが生じる事により不完全なタンパク質が合成される。マインツの研究チームはアッシャー症候群患者のナンセンス変異を治療する遺伝薬理学的治療戦略についての論文をHuman Gene Therapy誌の5月号に発表した。PTC124 (Ataluren®)という低分子が、変異したUSHIC遺伝子による終止シグナルを無視することによってタンパク質の合成が継続され、細胞や培養臓器に機能的な遺伝子産物が形成される事を研究チームは実証した。 終止シグナルを読み飛ばす機能に加え、PTC124はマウスとヒトの培養網膜と

アッシャー症候群は6000人に1人に起こる難聴と失明を伴う先天性疾患であり、臨床的にも遺伝学的にも異種性の劣性遺伝から起こる。重度のアッシャー症候群の場合、患者は出生時から難聴を煩い、思春期の辺りから網膜変性症が見られるようになり、最終的には全盲になる。これらの患者は日常生活に多大な問題を抱えることになる。

軽度から中等度の難聴の場合は補聴器で補えるものの、視覚障害についての効果的な治療法は今まで開発されていなかった。しかしこの度、ドイツのヨハネス・グーイテンバーグ大学マインツ (JGU)の研究者たちがアッシャー症候群の効果的な治療法を見つけた。マインツ大学動物学研究所の ウベ・ウルフラム教授率いる研究チームは以前行なった研究により、この衰弱性症候群の基本的な分子作用メカニズムとその原理に対する洞察を得る事が出来たのである。

この良好な研究結果をもとに、マインツの カースチン・ナーゲル・ウルフラム博士率いるアッシャー症候群治療チームは眼球治療を可能とする治療法についての評価を開始した。彼らは、重度のアッシャー症候群を発症する確率の高いドイツのある家系から同定された遺伝子変異に注目した。いわゆるナンセンス変異と呼ばれる変異がUSH1C遺伝子に発生し、DNA配列に終止シグナルが生じる事により不完全なタンパク質が合成される。マインツの研究チームはアッシャー症候群患者のナンセンス変異を治療する遺伝薬理学的治療戦略についての論文をHuman Gene Therapy誌の5月号に発表した。PTC124 (Ataluren®)という低分子が、変異したUSHIC遺伝子による終止シグナルを無視することによってタンパク質の合成が継続され、細胞や培養臓器に機能的な遺伝子産物が形成される事を研究チームは実証した。 終止シグナルを読み飛ばす機能に加え、PTC124はマウスとヒトの培養網膜と

COVID-19治療薬レロンリマブについてのQ&A、リファレンス

2020年5月1日CytoDyn社WEBINARにおけるレロンリマブに関する質問(ログインするとQ&Aを表示):• この薬は COVID-19 の単剤治療に使用できますか?それとも最終的な分析に役立つ併用薬物療法を想定していますか?• FDAがレロンリマブを使用することで何人の命を救うことができるのかを理解するのが難しいのはなぜですか?• レロンリマブは、主に免疫系の回復または何らかの新しいメカニズムによる血漿ウイルス負荷を軽減する能力がありますか?• 血液検査の結果は、重度から重症のCOVID患者に報告されている凝固の問題をどのように説明するのに役立ちますか?• レロンリマブを投与された患者の入院期間の改善は何でですか? 後に患者はIgMまたはIgGのレベルが上昇しますか?• レロンリマブとレムデシビルを組み合わせるように求められた場合、CytoDynの立場はどうか?• COVID-19の結果が非常に悪いのに、なぜGilead社は注目を集めているのか?• MOAは健康な細胞のCCR5受容体を阻害することでしょうか?• 主な長期的な副作用は何か?• Gilead社のレムデシビルやGenentech社のアクテムラとは、どう違うのですか?• RANTESの過剰発現は、どのような直接的または間接的なメカニズムによって、SARS-CoV2によって引き起こされると考えているか?

講演者の経歴NADER Z. POURHASSAN、PhD; CYTODYNのディレクター、社長、CEOPourhassan 博士は、1985年にユタ州立大学で理学士号を、1990年にブリガムヤング大学で理学修士号を、1998年にユタ大学で機械工学の博士号を取得している。Pourhassan 博士は3冊の本を執筆している。彼の20年間のビジネス開発経験は、破産の危機に瀕している上場のバイオテクノロジー

2020年5月1日CytoDyn社WEBINARにおけるレロンリマブに関する質問(ログインするとQ&Aを表示):• この薬は COVID-19 の単剤治療に使用できますか?それとも最終的な分析に役立つ併用薬物療法を想定していますか?• FDAがレロンリマブを使用することで何人の命を救うことができるのかを理解するのが難しいのはなぜですか?• レロンリマブは、主に免疫系の回復または何らかの新しいメカニズムによる血漿ウイルス負荷を軽減する能力がありますか?• 血液検査の結果は、重度から重症のCOVID患者に報告されている凝固の問題をどのように説明するのに役立ちますか?• レロンリマブを投与された患者の入院期間の改善は何でですか? 後に患者はIgMまたはIgGのレベルが上昇しますか?• レロンリマブとレムデシビルを組み合わせるように求められた場合、CytoDynの立場はどうか?• COVID-19の結果が非常に悪いのに、なぜGilead社は注目を集めているのか?• MOAは健康な細胞のCCR5受容体を阻害することでしょうか?• 主な長期的な副作用は何か?• Gilead社のレムデシビルやGenentech社のアクテムラとは、どう違うのですか?• RANTESの過剰発現は、どのような直接的または間接的なメカニズムによって、SARS-CoV2によって引き起こされると考えているか?

講演者の経歴NADER Z. POURHASSAN、PhD; CYTODYNのディレクター、社長、CEOPourhassan 博士は、1985年にユタ州立大学で理学士号を、1990年にブリガムヤング大学で理学修士号を、1998年にユタ大学で機械工学の博士号を取得している。Pourhassan 博士は3冊の本を執筆している。彼の20年間のビジネス開発経験は、破産の危機に瀕している上場のバイオテクノロジー

MITの科学者がCOVID-19等におけるサイトカインストームの治療に有用な水溶性改変サイトカイン受容体を設計

Covid-19 の決定的な特徴の1つは、重症例で発生する可能性のある過剰な免疫応答だ。 この免疫過剰反応のバーストは、サイトカインストームとも呼ばれ、肺に損傷を与え、致命的となる可能性がある。MITの研究チームは、これらの過剰なサイトカインを吸収するために、抗体と構造が類似した特殊なタンパク質を開発した。 「アイデアは、体内に注入され、サイトカインストームによって生成された過剰なサイトカインに結合し、過剰なサイトカインを取り除き、感染症から症状を緩和できるということだ」と、研究論文の著者の一人でMITの研究者であるRui Qing博士は述べた。研究者らは、最初の発見を Quarterly Review of Biophysics (QRB) Discovery で報告しており、現在、ヒト細胞およびサイトカイン放出とコロナウイルス感染の動物モデルでタンパク質のテストを開始したいと考えている。 この論文は「QTYコードで設計された水溶性Fc-Fusionサイトカイン受容体がそれぞれのリガンドに結合する(QTY Code-Designed Water-Soluble Fc-Fusion Cytokine Receptors Bind to Their Respective Ligands.)」と題されている。

MITメディアラボの分子アーキテクチャ研究所の主任研究科学者であるShuguang Zhang博士も、この論文の上級著者だ。 MITの客員科学者であるShilei Hao博士は、この研究の筆頭著者であり、Avalon GloboCareのCEO兼社長であるDavid Jin医学博士も著者である。サイトカインストームの遮断に関する研究者の研究は、Zhang 博士が10年前に膜に埋め込まれたタンパク質の修飾版を開発するために始めたプロジェクトから生まれた。 これらの

Covid-19 の決定的な特徴の1つは、重症例で発生する可能性のある過剰な免疫応答だ。 この免疫過剰反応のバーストは、サイトカインストームとも呼ばれ、肺に損傷を与え、致命的となる可能性がある。MITの研究チームは、これらの過剰なサイトカインを吸収するために、抗体と構造が類似した特殊なタンパク質を開発した。 「アイデアは、体内に注入され、サイトカインストームによって生成された過剰なサイトカインに結合し、過剰なサイトカインを取り除き、感染症から症状を緩和できるということだ」と、研究論文の著者の一人でMITの研究者であるRui Qing博士は述べた。研究者らは、最初の発見を Quarterly Review of Biophysics (QRB) Discovery で報告しており、現在、ヒト細胞およびサイトカイン放出とコロナウイルス感染の動物モデルでタンパク質のテストを開始したいと考えている。 この論文は「QTYコードで設計された水溶性Fc-Fusionサイトカイン受容体がそれぞれのリガンドに結合する(QTY Code-Designed Water-Soluble Fc-Fusion Cytokine Receptors Bind to Their Respective Ligands.)」と題されている。

MITメディアラボの分子アーキテクチャ研究所の主任研究科学者であるShuguang Zhang博士も、この論文の上級著者だ。 MITの客員科学者であるShilei Hao博士は、この研究の筆頭著者であり、Avalon GloboCareのCEO兼社長であるDavid Jin医学博士も著者である。サイトカインストームの遮断に関する研究者の研究は、Zhang 博士が10年前に膜に埋め込まれたタンパク質の修飾版を開発するために始めたプロジェクトから生まれた。 これらの

吸血鬼伝説は突然変異による血液疾患の実在の人物をもとにした話かも知れない

ポルフィリン症は、8種の血液疾患の総称で、酸素運搬タンパク質のヘモグロビンを構成するヘムをつくる体の分子的メカニズムが不調を来す疾患である。ヘムが鉄と結合すると血液独特の赤色になる。ヘム産生に影響する遺伝的変異のタイプによって、現れるポルフィリン症の臨床症候群も異なっている。吸血鬼伝説が生まれた原因になったと考えられる症候群もその一つである。

子供に発生するもっとも一般的なポルフィリン症は骨髄性プロトポルフィリン症 (EPP) と呼ばれるもので、患者の皮膚が光に対して異常に敏感になるという特徴があり、長時間陽光にさらされると痛みを伴う醜い火ぶくれになることがある。Dana-Farber/Boston Children's Cancer and Blood Disorders CenterのBarry Paw MD, PhDは、「EPP患者は慢性的な貧血症のため、常に疲労感を抱えており、しかも光感受性が高まっていて日光に当たることができないため、非常に青白い外貌になる。曇りの日でも体の露出した部分、耳、鼻などに火ぶくれや皮膚の変形を起こすのに十分な紫外線が届いている。日中は屋内で過ごし、十分な量のヘムを含んだ輸血でこの疾患の症状を一部緩和することはできる。大昔なら動物の血を飲み、夜の間だけ出歩くことで同じ効果が得られただろうが、吸血鬼伝説を広げることにもなったはずである。2017年9月5日付PNASオンライン版に掲載された研究論文で、Dr. Pawと国際的な研究チームは、EPPを引き起こす遺伝変異を新しく発見したと述べている。その論文では、「吸血鬼伝説」の原因になったと思われる、これまで知られていなかった生物学的機序に光を当て、EPPの治療標的を突き止めている。

この論文は、「ヒトCLPXの突然変異はδ-アミノレブリン酸合成酵素レベルを上昇させ、赤血球生成プロトポルフィリ

ポルフィリン症は、8種の血液疾患の総称で、酸素運搬タンパク質のヘモグロビンを構成するヘムをつくる体の分子的メカニズムが不調を来す疾患である。ヘムが鉄と結合すると血液独特の赤色になる。ヘム産生に影響する遺伝的変異のタイプによって、現れるポルフィリン症の臨床症候群も異なっている。吸血鬼伝説が生まれた原因になったと考えられる症候群もその一つである。

子供に発生するもっとも一般的なポルフィリン症は骨髄性プロトポルフィリン症 (EPP) と呼ばれるもので、患者の皮膚が光に対して異常に敏感になるという特徴があり、長時間陽光にさらされると痛みを伴う醜い火ぶくれになることがある。Dana-Farber/Boston Children's Cancer and Blood Disorders CenterのBarry Paw MD, PhDは、「EPP患者は慢性的な貧血症のため、常に疲労感を抱えており、しかも光感受性が高まっていて日光に当たることができないため、非常に青白い外貌になる。曇りの日でも体の露出した部分、耳、鼻などに火ぶくれや皮膚の変形を起こすのに十分な紫外線が届いている。日中は屋内で過ごし、十分な量のヘムを含んだ輸血でこの疾患の症状を一部緩和することはできる。大昔なら動物の血を飲み、夜の間だけ出歩くことで同じ効果が得られただろうが、吸血鬼伝説を広げることにもなったはずである。2017年9月5日付PNASオンライン版に掲載された研究論文で、Dr. Pawと国際的な研究チームは、EPPを引き起こす遺伝変異を新しく発見したと述べている。その論文では、「吸血鬼伝説」の原因になったと思われる、これまで知られていなかった生物学的機序に光を当て、EPPの治療標的を突き止めている。

この論文は、「ヒトCLPXの突然変異はδ-アミノレブリン酸合成酵素レベルを上昇させ、赤血球生成プロトポルフィリ

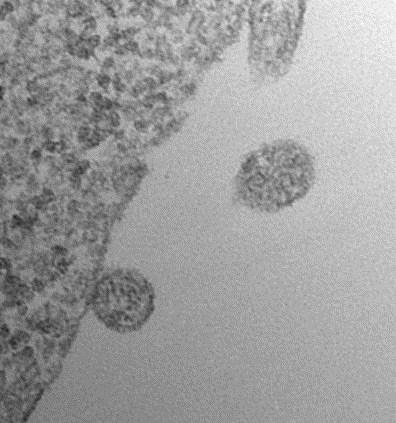

シベリアで3万年前の古代巨大ウイルス発見

Information Genomique et Structurale laboratory (CNRS/AMU)、Biologie a Grande Echelle laboratory (CEA/INSERM/Universite Joseph Fourier)、Genoscope (CEA/CNRS)、Russian Academy of Sciences合同の研究チームがシベリア最北東部で永久凍土の中から「ピソウイルス」と名付けられた巨大ウイルスの新種を発見した。

ヒトや動物には無害と判断されているこの巨大ウイルスは地中に埋もれたまま3万年以上も凍土の中で生き延びてきたもので、そのサイズや古代の陶製広口壷に似た形からパンドラウイルスを思わせるが、ゲノムや複製メカニズムの解析からピソウイルスはパンドラウイルスとは全く異なることが証明されている。

この研究の結果、巨大ウイルスの科が3つになった。この発見は2014年3月3日付PNASオンライン版に掲載されている。

これまで、メガウイルス科 (2003年に発見されたミミウイルスがその代表) とパンドラウイルス科の発見で、様々な巨大ウイルス (いずれも直径が0.5ミクロンを超えるため、光学顕微鏡でも識別できる数少ないウイルス) をすべて分類できたと考えられていた。この種のウイルスはアカントアメーバなどのアメーバに感染し、一般的なウイルス (遺伝子10個程度のインフルエンザやAIDSのウイルス) に比べるとかなり多数の遺伝子を持っている。そのゲノムは細菌のほとんどと比べても同じ規模かあるいはもっと大きいことがある。研究チームはシベリア北東端にあるチュクチ自治管区の永久凍土層で採取したサンプルを調べていて、3万年以前 (ネアンデルタール人が絶滅した時期) の巨大ウイルスの新種を発見、彼らはそのウイルスを「ピソウイル

Information Genomique et Structurale laboratory (CNRS/AMU)、Biologie a Grande Echelle laboratory (CEA/INSERM/Universite Joseph Fourier)、Genoscope (CEA/CNRS)、Russian Academy of Sciences合同の研究チームがシベリア最北東部で永久凍土の中から「ピソウイルス」と名付けられた巨大ウイルスの新種を発見した。

ヒトや動物には無害と判断されているこの巨大ウイルスは地中に埋もれたまま3万年以上も凍土の中で生き延びてきたもので、そのサイズや古代の陶製広口壷に似た形からパンドラウイルスを思わせるが、ゲノムや複製メカニズムの解析からピソウイルスはパンドラウイルスとは全く異なることが証明されている。

この研究の結果、巨大ウイルスの科が3つになった。この発見は2014年3月3日付PNASオンライン版に掲載されている。

これまで、メガウイルス科 (2003年に発見されたミミウイルスがその代表) とパンドラウイルス科の発見で、様々な巨大ウイルス (いずれも直径が0.5ミクロンを超えるため、光学顕微鏡でも識別できる数少ないウイルス) をすべて分類できたと考えられていた。この種のウイルスはアカントアメーバなどのアメーバに感染し、一般的なウイルス (遺伝子10個程度のインフルエンザやAIDSのウイルス) に比べるとかなり多数の遺伝子を持っている。そのゲノムは細菌のほとんどと比べても同じ規模かあるいはもっと大きいことがある。研究チームはシベリア北東端にあるチュクチ自治管区の永久凍土層で採取したサンプルを調べていて、3万年以前 (ネアンデルタール人が絶滅した時期) の巨大ウイルスの新種を発見、彼らはそのウイルスを「ピソウイル

南米先住民族ヤノマミ族のマイクロバイオーム、工業化社会の人間より40%も多様

New York University (NYU) Langone Medical Centerの研究者が主導するアメリカとベネズエラの多施設間研究チームの調査で、ベネズエラ南部のアマゾンのジャングルで、他の人類から孤絶して暮らす南米先住民族のヤノマミ族の腸内細菌叢が、これまでに知られている人間の腸内細菌叢の中でもっとも多様性に富んでいることが突き止められた。それに比べると、研究チームの推定では、工業化社会の人間の腸内細菌叢の多様性は40%低い。研究チームは、この研究結果を2015年4月17日付Science Advancesのオープン・アクセス研究論文で発表している。

研究チームは、「この研究結果は、人間の体内に住み着き、人間の健康への重要な役割が認識され始めている何兆個という数の細菌の群、ヒト・マイクロバイオームの多様性の低下と現代社会の抗生物質の多用や加工食品の普及という変化の間に何らかの関係があることを示している」と述べている。この研究の対象になったヤノマミ族の村人は何百世代にもわたって狩猟採集生活を続けてきており、2009年に医学学術調査団が初めて接触するまで外界から孤絶して暮らしていた。

村人は、近代的な抗生物質にさらされたことのない希有な人口グループとして、ヒト・マイクロバイオームの貴重な手がかりになっている。この論文の首席著者で、NYU Langone Medical CenterのMedicine准教授を務めるMaria Dominguez-Bello, Ph.D.は、「ヤノマミ族の村人の糞便、皮膚、口腔唾液のサンプルから今まで見たことがないほど多様なマイクロバイオームを発見した」と述べている。さらに、「細菌の多様性低下、食事の加工食品化、現代の抗生物質などと肥満、喘息、アレルギー、糖尿病など免疫学的な疾患や代謝病との関連を示すデータが増えている

New York University (NYU) Langone Medical Centerの研究者が主導するアメリカとベネズエラの多施設間研究チームの調査で、ベネズエラ南部のアマゾンのジャングルで、他の人類から孤絶して暮らす南米先住民族のヤノマミ族の腸内細菌叢が、これまでに知られている人間の腸内細菌叢の中でもっとも多様性に富んでいることが突き止められた。それに比べると、研究チームの推定では、工業化社会の人間の腸内細菌叢の多様性は40%低い。研究チームは、この研究結果を2015年4月17日付Science Advancesのオープン・アクセス研究論文で発表している。

研究チームは、「この研究結果は、人間の体内に住み着き、人間の健康への重要な役割が認識され始めている何兆個という数の細菌の群、ヒト・マイクロバイオームの多様性の低下と現代社会の抗生物質の多用や加工食品の普及という変化の間に何らかの関係があることを示している」と述べている。この研究の対象になったヤノマミ族の村人は何百世代にもわたって狩猟採集生活を続けてきており、2009年に医学学術調査団が初めて接触するまで外界から孤絶して暮らしていた。

村人は、近代的な抗生物質にさらされたことのない希有な人口グループとして、ヒト・マイクロバイオームの貴重な手がかりになっている。この論文の首席著者で、NYU Langone Medical CenterのMedicine准教授を務めるMaria Dominguez-Bello, Ph.D.は、「ヤノマミ族の村人の糞便、皮膚、口腔唾液のサンプルから今まで見たことがないほど多様なマイクロバイオームを発見した」と述べている。さらに、「細菌の多様性低下、食事の加工食品化、現代の抗生物質などと肥満、喘息、アレルギー、糖尿病など免疫学的な疾患や代謝病との関連を示すデータが増えている

母親のミトコンドリア遺伝子が子供の老化に影響

人間は年を取るにつれて器官の機能が衰えるだけでなく、細胞レベルでも損傷が徐々に増えていく。その理由の一つとして、DNAのエラーが累積され、欠陥のある細胞が作られるようになることが挙げられる。ドイツのケルン所在Max Planck Institute for Biology of AgeingのDr. Nils-Goran Larsson率いる研究チームが、老化は生活の間のDNA損傷の累積によって決まるだけでなく、母体から受け継いだ損傷によるところもあることを突き止めた。

同研究チームは、マウスを使った研究で母体から受け継ぐミトコンドリアDNAの突然変異が、生まれた瞬間から子供の老化過程に影響することを実証したのである。この研究論文は、2103年8月21日付「Nature」オンライン版に掲載されている。老化は複雑なプロセスであり、歳月を経るうちに身体の組織、細胞、分子の損傷が累積していき、最終的に器官の機能が衰え、死亡のリスクが高くなる。なぜ人によって老化の速さが異なるのかという疑問に対しては未だに解き明かされていない理由がいくつもある。それでも、細胞のエネルギー源であるミトコンドリアに起きる損傷は老化に対して特に重要と見られている。Dr. Larssonは、ケルンのMax Planck Institute for Biology of AgingでDirectorを務め、ストックホルムのKarolinska Institute所属の研究者でもある。そのDr. Larssonが、同じKarolinska InstituteのDr. Lars Olsonとともにこの研究を指導した。Dr. Larssonは、「ミトコンドリアは、ミトコンドリアDNAまたはmtDNAと呼ばれる独自のDNAを持っており、細胞核中のDNAよりも変化が速い。これが老化プロセスに大きく影響しており、

人間は年を取るにつれて器官の機能が衰えるだけでなく、細胞レベルでも損傷が徐々に増えていく。その理由の一つとして、DNAのエラーが累積され、欠陥のある細胞が作られるようになることが挙げられる。ドイツのケルン所在Max Planck Institute for Biology of AgeingのDr. Nils-Goran Larsson率いる研究チームが、老化は生活の間のDNA損傷の累積によって決まるだけでなく、母体から受け継いだ損傷によるところもあることを突き止めた。